近日,中国科学院院士、天问三号首席科学家侯增谦与合作者在《自然-天文学》发文,首次系统阐述了中国天问三号火星探测任务的科学蓝图。这项计划于2028年发射、2031年实现样品返回的探测任务,有望实现人类首次从火星带回样本的历史性突破。

侯增谦

目前,该任务攻关进度如何?将采取哪些手段探寻生命目标?将如何应对首个火星取样任务中的潜在挑战?六月末的一天,同时担任国家行星探测工程首席科学家的侯增谦就此接受了《中国科学报》专访。

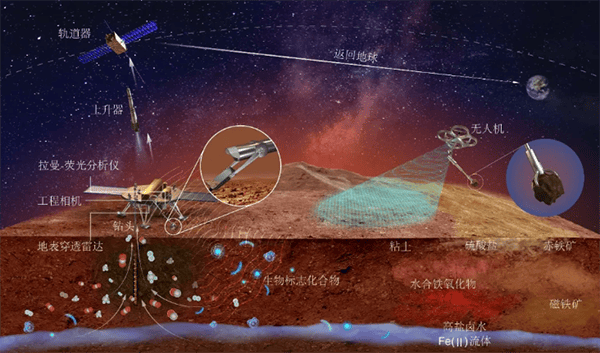

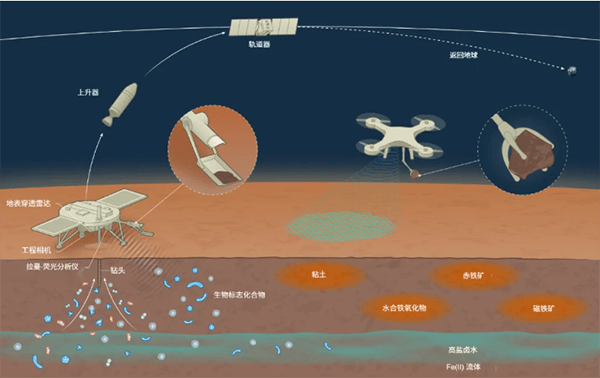

天问三号任务设计图。

迈向“双轮驱动”新纪元

《中国科学报》:天问三号任务将于2028年发射,此时在国际科学期刊上公布其科学蓝图有何深意?

侯增谦:这是中国行星探测工程的关键一步。过去,我国深空探测任务主要由工程驱动,就像“搂草打兔子”,首先实现探测能力和工程突破,然后再解决科学问题。现在,天问三号正处于从过去的工程驱动向工程和科学双轮驱动的战略转型时期。

天问一号成功登陆火星已经展现了我们的工程技术能力。下一步,我们的火星探测想解决什么科学问题,实现什么样的科学目标,又如何去实现?我们希望与国际社会分享这些议题,展示中国科学探索的能力。

《中国科学报》:请介绍一下天问三号任务。

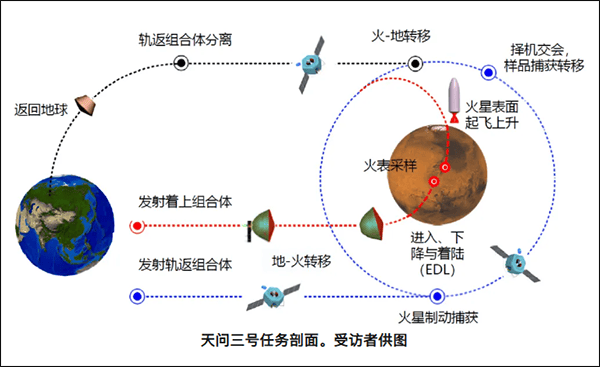

侯增谦:天问三号任务预计于2028年发射,2031年实现不少于500克火星样品返回。探测器发射后需要飞行七八个月才到达火星,在火星工作约一年后返回地球,整个过程需要3年多时间。我们希望能在火星样品取回任务上抢占先机,给中国科学家和国际社会提供一个前所未有的认识火星的重大机遇。

《中国科学报》:天问三号的主要科学目标是什么?

侯增谦:我们确立了3个主要科学目标:一是寻找火星潜在的生命迹象,包括生命标志物、化石、古菌等;二是研究火星的宜居性演化,如火星上水、大气、海洋的演变;三是了解火星地质结构及其演化历程,包括从表面构造到内部结构的演化历史等。

这3个主要科学目标相互关联,生命起源需要宜居环境,生命繁衍与环境协同演进,宜居性演变和地质构造密切相关。围绕这3个目标设有9个研究主题,涉及生命元素、环境、地质等多个方面,以增进对这颗太阳系内类地行星的了解。

《中国科学报》:这些目标将如何实现?

侯增谦:我们设计了覆盖三大科学主题的“全链条探测策略”,特别是针对火星潜在生命遗迹,包含四大关键研究模块——采哪里、选哪些、怎么采、如何用。我们期望通过回答这些问题,破解火星是否曾存在生命的未解之谜。

天问三号任务示意图。

“三管齐下”,构建取样“中国方案”

《中国科学报》:天问三号将如何取样?与国际上同类任务相比有何特色?

侯增谦:工程总体初步设计了3种取样方式:表土铲取、深层钻探,以及无人机辅助抓取,确保样品的多样性与科学价值。天问三号不会携带火星车,我们将使用无人机在着陆点附近数百米进行远距离采样,同时最大限度避免探测器着陆带来的潜在污染。

同时,通过两米深钻取样在国际上将是首次。此前美国“毅力”号火星车在杰泽罗陨石坑开展沿途钻孔采样,取样深度约5毫米,只能获取浅表层样品。“毅力”号仅负责观测采样,将样品返回地球则需要后续任务的支撑,而天问三号将一次实现采样与返回。

《中国科学报》:污染控制有何重要性,将如何应对相关挑战?

侯增谦:行星保护是深空探测领域的一个重大问题,污染防控是必须着力解决的重要问题。无论是前向污染——探测器对火星的污染,还是后向污染——将火星样品带回地球时可能造成的污染,都是必须严格控制的。

中国作为第一个实施火星取样返回的国家,将严格遵循空间研究委员会的行星保护政策,保护火星环境不受地球物质污染,防控火星潜在生命对地球生物圈的污染,避免样品“假阳性”,力求样品“高保真”,确保获得真实、可靠的科学成果。

天问三号任务将构建从火星表面采集、密封、转运直至返回地球后分析的全流程样品原始性保真链条。同时,我们也将筹建一个具有高级防护能力的火星样品实验室,设置超洁净区和生物安全区,对返回样品进行严格消杀、解封、处理和生物风险评估。

《中国科学报》:任务将如何通过着陆区选址推动科学目标的实现?

侯增谦:着陆区的选址至关重要,直接关系到科学目标的实现。我们已从最初的80多个预选着陆区逐步缩减到目前的19个,到2026年底将最终确定3个作为工程发射的候选着陆区。

着陆区选址需要综合考虑工程约束和科学因素。受工程约束,着陆区需要在北纬17度到30度之间选择。从科学上来说,着陆区要选择最可能有生命繁衍和保存生命痕迹的地方。

《中国科学报》:任务科学团队如何寻找一个理想的着陆区?

侯增谦:这如同在地球上找矿。我们首先要研究形成一个大矿需要什么条件、在什么构造环境中发育、成矿物质如何储运与富集、成矿流体如何迁移与汇聚、金属物质如何储集与沉淀;在此基础上建立成矿理论与成矿模型,然后按照理论认知,采用技术方法,展开成矿预测,进行“大海捞针”。

在火星上寻找适宜生命存在的着陆区,同样需要研究生命诞生、繁衍与保存的条件,建立潜在生命描述模型和预测模型。火星生命是液态水、大气、适宜温度、磁场、内部构造等多圈层、多要素耦合的结果,理想着陆点应满足宜居性和适宜生命发展的内在要求。

天问三号任务剖面。

全链条开放筑太空“丝路”

《中国科学报》:国际同行对这篇文章有何看法?

侯增谦:国际评审专家认为,这篇前瞻性文章非常引人入胜,系统阐述了中国火星样本返回任务的总体规划和科学目标,为国际科学界理解天问三号任务规划提供了极具价值的全景视角。

《中国科学报》:天问三号在国际合作方面有哪些举措?

侯增谦:中国在天问三号任务上秉持全流程、全链条的开放合作态度。从科学目标的凝练、载荷研究与搭载,再到返回样品的联合研究,我们都全面对外开放。我们希望通过行星探测工程搭建全球科学家合作研究的平台,推动全人类共同的科学探索事业的发展。

比如,在科学目标制定方面,我们曾在安徽合肥举办国际会议,邀请国际专家参与论证。在载荷搭载方面,我们发布了国际公告,征集其他国家搭载载荷。样品返回后,在确保安全的前提下,我们也会向国际科学家开放。

《中国科学报》:目前,任务攻关处于什么进度?

侯增谦:天问三号任务分几个不同的工程系统,多数系统的关键技术攻关已基本完成,部分攻关仍在进行。探测器等系统研制分为试样、初样和正样,目前试样已经开始研制。科学任务团队正在利用各种火星观测数据,开展示范性和试验性研究,紧锣密鼓地推进着陆区选址工作。同时,为确保实现首要科学目标,团队正在加紧进行以火星生命探寻为核心的全链条研究。

《中国科学报》:担任天问三号首席科学家以来,你的工作节奏有变化吗?

侯增谦:任务更繁重了,节奏肯定比过去更快了,凌晨1点前几乎没有睡过觉,一天休息五六个小时吧。因为我兼任“深地探测与矿产勘查”国家重大科技专项副总师的工作,同时还在做一些地球科学研究工作。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

视涯科技IPO启幕:百亿独角兽的技术光环与未解之谜

2025-07-015阅读

-

双岗小学机器人小将市赛展风采,科技创新教育结硕果

2025-07-015阅读

-

冥王星“蜗牛”谜团:冰原奇观引发外星生命遐想

2025-07-015阅读

-

四川新规:促重大科研设施与仪器开放共享,提升科技资源效率

2025-07-015阅读

-

科技赋能看尽运河千年,中运博首个游戏化VR大空间项目重磅开幕

2025-07-015阅读

-

综合智能体育馆打造无界运动空间

2025-07-015阅读

-

太阳内部或藏神秘微型黑洞,已潜伏几十亿年,质量远超地球

2025-07-015阅读

-

土壤水分快速测定仪:解锁高效测量新境界

2025-07-015阅读

-

四川新规:促重大科研设施与仪器开放共享,提升科技资源效率

2025-07-015阅读

-

【视频】深圳首个高校独研人形机器人“南科盘古”来了!

2025-07-015阅读