01

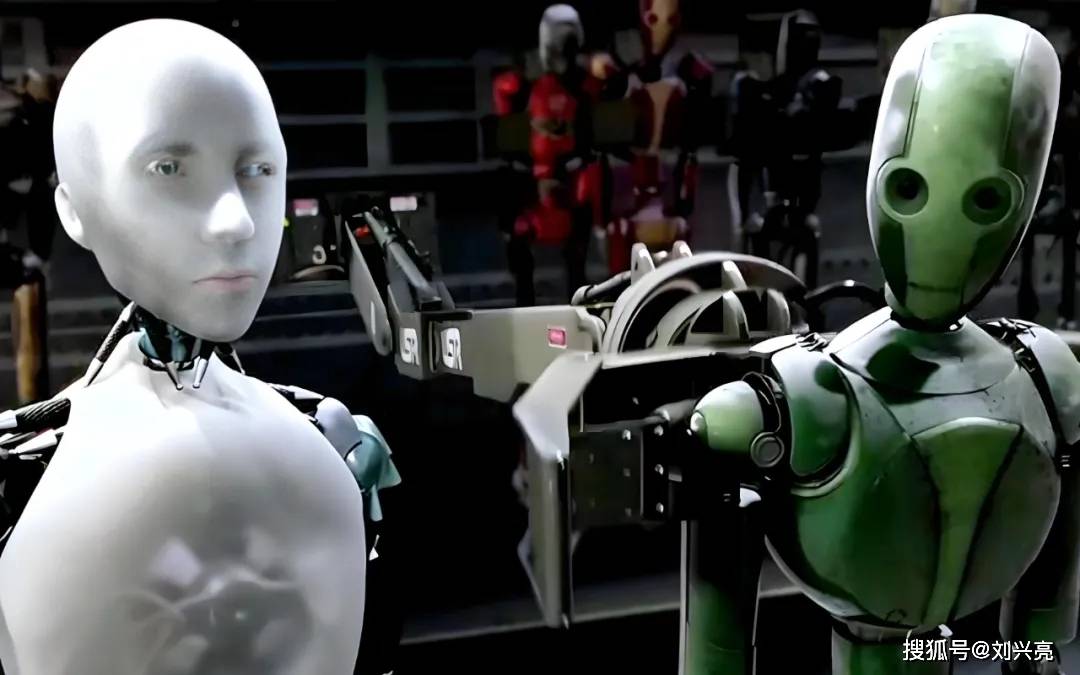

机器人不是人,是机器与人的概念组合,仿佛一台机器穿上了人皮。

听起来瘆得慌,但就是这么回事。

在人类的需求和想象中,机器人比任何其他工具都更能满足自身的欲望和需求。

这种长得像人的机器人,被称作「人型机器人」,其目的在于为人类提供非生产性服务。在更好的设想中,一个青春妩媚、肤如凝脂的女机器人不仅冰雪聪明、善解人意,而且力大无穷任劳任怨。她无所不知,无处不在,无往不胜。谁不想拥有呢?

02

人类的科技发展史,就是一部让自己越来越省力和舒适的偷懒史。只有那些想要在单位时间内获得更多更好的服务和收获的人,才会费尽心思去改良生产工具和生产方式。机器人就是这种历史中一个全新的物种。

这一物种需要具备复杂的结构,能够根据自身的传感器并通过通信设备获得外部环境的信息,从而进行决策并完成相应的工作任务。这种在非结构化环境(总是变化的情境)中操作的能力,是服务型机器人与工业机器人之间最显著的区别,二者的发展是互为支撑的。

工业机器人更多做重复、精确的工作。服务型机器人必须在动态的、不可预测的场景中工作,每时每刻面对的是无法预测的新情况新任务,不能依赖固定的路径和动作,也很少重复性的行为。由此,它必须能够实时感知、理解、规划并安全地与人进行互动,根据人的指示和需求解决问题。

这其实挺难的。

现在的饭店、宾馆有许多送餐的机器人,端着食物和饮料坐电梯,穿过走廊,敲门,与客人对话,给人以温馨服务的新鲜感。看起来很简单,但是这样的机器人,也是历代科研人员投入大量的心血而反复实验才实现的。

机器人的历史发展期不是很长,但是对人类社会未来的形态,可能有非常长远、极其巨大的影响。这种影响实际上已经不断显现。

现在,我们回顾一下机器人发展的极简史:

03

史前史

1495 年左右,文艺复兴时期,达·芬奇绘制了一张人形机器人的草图,现在被称为莱昂纳多的机器人,在设计意图中,它能够坐起,挥动手臂,移动头部和下巴。

1920年,捷克科幻作家卡雷尔·恰佩克在剧本《罗索姆的万能机器人》中首次创造了「Robot」一词,将其描绘为能够替代人类劳动的「人造人」,这一概念迅速普及并深入人心。

04

萌芽期

1928年,首批人形机器人之一埃里克(Eric)在伦敦模型工程师协会的年度展览会上亮相,并发表了演讲。该机器人由W.H. 理查兹(W.H. Richards)发明,其框架由一个铝制装甲外壳组成,壳内装有11个电磁铁和一个由12伏电源供电的马达。这个机器人能够移动双手和头部,并可通过遥控器或语音控制。当时名声大震。

同在1928 年,日本第一个机器人Gakutensoku由生物学家西村诚设计和制造。

1939年,被称为Elektro的人形机器人在纽约世界博览会上首次亮相。这个机器人由钢齿轮、凸轮和电机骨架组成,外面包裹着铝皮,身形巨大,能通过语音命令行走,会说大约 700 个单词,可以移动头部和手臂。当时很了不起。

1942年,美国科幻巨匠艾萨克·阿西莫夫在其短篇小说《小机》中首次提出著名的「机器人三定律」,即机器人不得伤害人类、必须服从人类(除非与第一定律冲突)、必须保护自己(除非与前两条定律冲突)。

1948年至1949年,英国布里斯托尔伯顿神经学研究所的威廉·格雷·沃尔特 (William Grey Walter)发明了第一台具有复杂行为的电子自主机器人。这批机器人名为Elmer和Elsie,由于它们的形状和缓慢的运动速度,常被人称作「乌龟」。

1950年代,在科幻小说和电影中出现服务机器人形象,如《我,机器人》中的「罗比」,激发了普通民众对机器「助手」的想象和欲望。

05

发展期

1954年,美国人乔治·德沃尔设计了世界上第一台可编程机器人,并注册了专利。

1959年,还是德沃尔,与美国发明家约瑟夫·英格伯格联手制造出第一台工业机器人,并成立了Unimation公司。这些里程碑标志着机器人技术从理论走向实际应用,为后续服务型机器人的发展奠定了坚实的工程基础。

1960年,美国SRI研发的「Shakey」被认为是世界上第一个具有移动能力和自主决策能力的机器人,虽然并非服务机器人,但奠定了服务型机器人发展的基础。

1978年,还是Unimation公司,推出通用工业机器人PUMA,这标志着工业机器人技术已经完全成熟。

1980年代,一些实验性家庭机器人(如日本的早期仿人形机器人)出现,但功能非常有限,主要用于展示,起概念推广作用。

06

突破期

1990年代,随着计算机、传感器、伺服电机成本下降,服务型机器人开始有小规模商业尝试。例如日本开发出用于老人陪伴和简单照护的机器人。

1999年,索尼公司推出了AIBO机器狗,一种旨在成为家庭伴侣的机器人,具有情感和学习能力,为陪伴型机器人奠定了基础。

2000年,中国沈阳新松公司成立,旗下工业机器人产品于2001年前后投放市场,是中国第一家真正实现工业机器人产业化的企业。产品分类有工业机器人、移动机器人、特种机器人、洁净机器人、医疗服务机器人等,应用于汽车制造、电子、医药等多个领域。

2002年,iRobot公司推出Roomba扫地机器人,成为第一款真正取得商业成功的大众家用服务机器人,标志着服务型机器人的实用化起点。扫地机器人可能是机器人发展史上第一类全面进入家庭的产品。与此同时,医疗辅助型机器人也在起步,例如康复训练辅助机器人、手术助手机器人,如达芬奇系统等等。

07

新时期

2012年是变革的一年,人工智能算法(尤其是深度学习)迅速提升了机器人的感知、规划和决策能力。新型机器人Baxter出现,它可以通过引导进行学习。工人可以教 Baxter 如何执行任务,只需让 Baxter 按照要求移动双手并记住这些动作即可。由此,Baxter可以被训练执行多项更复杂的任务。

同在2012年,软银机器人公司推出两款机器人:Pepper和NAO。其中,NAO自2008 年以来广泛应用于教育领域,并在 2012年后不断改进。Pepper也不断改进,于2014 年更新后能够解读情绪,并在零售和酒店业进行了商业部署。

2013年,著名的波士顿动力公司推出机器人Atlas,因其令人震惊的敏捷性和平衡性而闻名于世。这款机器人到2020年代已经具备跑步、跳跃、跑酷和后空翻等能力,其功能特征聚焦于移动性能。这是一款运动型机器人。其仿品也层出不穷。

从2015年开始,中国、韩国和欧洲加速了人形机器人的研发。尤其是中国的机器人在应用领域层出不穷,不仅有扫地机器人、送餐机器人,还有中国特色的切菜、削面乃至配菜机器人,服务型机器人全面开花,大放其彩。

2016年,美国CES展会上,中国九号公司Segway Robotics推出了一款概念原型机器人Hoverbutlerbot,此后,九号机器人不断更新迭代,在配送服务领域一马当先。

同在2016年,总部位于香港的汉森机器人公司发布Sophia,这款漂亮的机器人能够模仿人类的表情和语言,迅速引起轰动。大家应该记得,由于该机器人在2017年获得沙特阿拉伯公民身份,一时热议沸腾,大家讨论机器人是不是能拥有国籍和身份属性。

2018年,中国的悟空机器人在第四届世界机器人大会亮相,这是一款由优必选联合腾讯叮当共同研发的便携式智能机器人,支持语音互动、人脸识别、物体识别、智能拍照等功能,具备人机交互能力,可应用于家庭、社交、教育、办公等多个场景。

2021年,中国杭州宇树科技发布了第一款产品Go1,其定位类似于波士顿动力的机器狗Spot。三年后,宇树科技发布公司的第一款全尺寸人形机器人H1,并展示了原地后空翻等高难动作,以及步态稳定系统抵抗外力干扰的能力。这款机器人参加了众多晚会表演。

2022年,在特斯拉位于德克萨斯州的Giga工厂举行的Cyber Rodeo活动上,机器人擎天柱发布。随后,第二代擎天柱的视频在一年后被展示,据马斯克声称,擎天柱机器人将在2025年量产。

同在2022年,中国小米公司旗下CyberOne全尺寸人形仿生机器人亮相,昵称「铁大」,具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,能实现双足运动姿态平衡,四肢强健,具有动力峰值扭矩300Nm等领先能力。

08

展望

近二十年,机器人经历了几个变化:家用机器人升级,如扫地机器人具备地图规划、自主避障;物流机器人兴起;送餐、巡逻机器人在酒店、医院、校园、商场等区域广泛投入使用。

未来,随着人工智能的强势崛起,新型材料的发现和应用,机器人的发展将迎来一次前所未有的突破。我们过去在科幻电影中看到的能够与人交流情感,在生活中进行全面互动的机器人或许正在酝酿之中。

你期望拥有一位机器人伴侣吗?

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

苹果智能眼镜新纪元:2027年AI眼镜亲民上市,Vision系列布局全面展开

2025-07-020阅读

-

什么时候种树成活率最高?其实并不是春季!而是树木的秋冬休眠期

2025-07-020阅读

-

我国成功发射的第一颗人造地球卫星播放的乐曲是?东方红还是义勇军进行曲

2025-07-020阅读

-

宝安智造闪耀!广东首批“机器人+”应用场景案例公示,五家企业上榜

2025-07-020阅读

-

手把手教你私有化部署聊天机器人:打造专属AI伙伴的实战指南

2025-07-020阅读

-

天问二号在轨拍摄地月影像图发布

2025-07-020阅读

-

月球生存新突破:中国科研团队解锁“就地取材”建造与通讯技术

2025-07-020阅读

-

月球生存新突破:中国科研团队解锁“就地取材”建造与通讯技术

2025-07-020阅读

-

从“取水打砖”到星际驿站 中国科研人员解锁月球生存术

2025-07-020阅读

-

从“取水打砖”到星际驿站 中国科研人员解锁月球生存术

2025-07-020阅读