在北京,一场前所未有的赛事——全球首个人形机器人半程马拉松赛,不仅吸引了全球的目光,更揭示了一个新职业的诞生:具身智能机器人训练师。这些训练师们,正是人形机器人背后不可或缺的力量,他们通过专业的训练,让人形机器人掌握了各种技能。

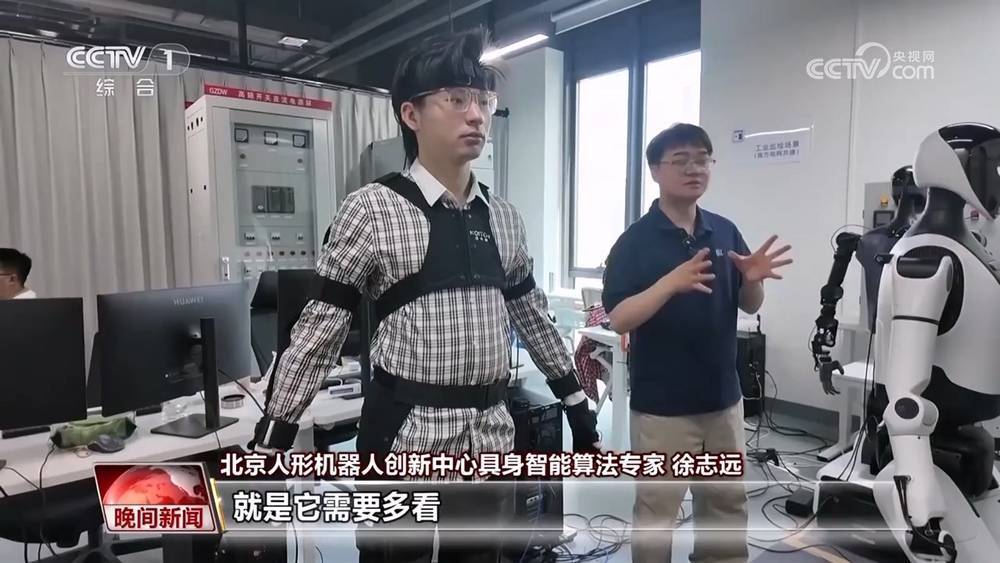

位于北京亦庄的人形机器人创新中心,正是这场马拉松赛冠军天工人形机器人的诞生地。每天清晨,具身智能算法专家徐志远和他的团队便在这里开始他们忙碌的一天。他们的任务,是教会机器人在不同的场景中执行任务,比如在商超购物,或在工业场景中分拣物料。

徐志远和他的团队,就像是人形机器人的“教练组”。他们不仅要为机器人设计一系列的训练课程,还要亲自示范,手把手地教机器人执行任务。徐志远表示,每天机器人需要重复执行上百次的轨迹动作,经过三个月左右的训练,操作人员才能达到非常熟练的水平。

然而,训练机器人并非易事。对于人类来说轻而易举的操作,如抓取物体的力度和放手时机,对机器人来说却是巨大的挑战。徐志远和他的团队需要在多样化的场景中,训练机器人的肢体灵活度和认知能力,包括物体识别和力度把控等。

在工业环境中,机器人需要更快地完成任务,而在商超场景中,机器人则需要更加细致地处理物品,比如抓取水果时不能将其砸坏。为了实现这些目标,教练组会采集机器人的关节轨迹、视觉信息、力觉反馈等多个模态的数据,用于机器人学习模型的训练。

24岁的吴广,曾是羽毛球教练,现在也是教练组的一员。他从小就喜欢机甲战士,认为机器人训练师这个职业很有挑战性,需要手眼脑共同协调。吴广表示,虽然机器人没有生命力,但可以把它当成玩伴,享受与机器人一起工作的乐趣。

徐志远认为,随着人工智能的不断发展,对机器人的操作精度要求会越来越高,因此需要更多有经验的机器人训练师投身这一行。然而,目前这个新职业的缺口还非常大。徐志远表示,看到机器人在成长,技能越来越强,就像看到自己带队的学生越来越优秀一样,感到非常欣慰。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

粮食取样机器人在宁波北仑口岸投用,从“汗流浃背扒麦粒”到“指尖轻点采全球”

2025-07-030阅读

-

streptavidin-Acrylamide,链霉亲和素修饰丙烯酰胺的化学组成与结构

2025-07-030阅读

-

如何精确观测微液滴的瞬态行为?高速相机在水滴实验中的应用

2025-07-030阅读

-

突破空间限制,VR大空间为企业创造沉浸式互动体验

2025-07-030阅读

-

全球首个!中国科研团队实现离子液体法再生纤维素纤维规模化生产

2025-07-030阅读

-

亚马逊全球部署超过100万台机器人,同时推出新AI基础模型来提升其性能

2025-07-030阅读

-

一文读懂遥感卫星分类:全色、多光谱、高光谱、光学与雷达卫星的区别

2025-07-030阅读

-

我国航天领域取得新成就,迈向深空

2025-07-030阅读

-

“宇宙考古:时空探索”展览在国博开幕

2025-07-030阅读

-

研究时间大为缩短 上海交大团队将AI模型引入热辐射超材料设计

2025-07-030阅读