前言

七月的硅谷热得要命,可meta、谷歌这些科技巨头的HR比天气还火热,一场前所未见的"抢人大战"彻底燃爆了。

短短一周,四个中国AI大牛接连"跳槽",最高年薪竟然飙到1亿美元!这数字一出来,整个科技圈都炸锅了。

美国这是咋了,这么着急?这场抢人大战会把AI圈搅成啥样?

作者-F

天价薪酬背后的疯狂

1亿美元年薪?你没听错。

当这个数字从meta内部流传出来时,硅谷的咖啡厅里瞬间安静了几秒钟。接着,所有人都在讨论同一个话题:扎克伯格这回是真急眼了。

说实话,这钱谁看了不眼红?换算成人民币接近7亿元,普通人几辈子都挣不到。可对于那些掌握着AI核心技术的科学家来说,这个价格背后的逻辑其实挺现实的。

于佳慧,这个清华毕业、斯坦福深造的AI女神,手里握着的可不只是几篇论文。她参与研发的GPT-3自然语言模型,直接推动了整个对话AI的革命。当ChatGPT横空出世时,业内人都知道,于佳慧的算法贡献功不可没。

meta开出8000万美元的天价合同,表面看是在挖人,实际上是在买技术。更准确地说,是在买未来十年的AI话语权。

扎克伯格很清楚一个道理:在AI这个赛道上,慢一步就是万劫不复。当OpenAI凭借ChatGPT占据舆论高地时,meta的Llama模型还在实验室里磕磕绊绊。这种落后,让这位科技大佬夜不能寐。

英伟达的黄仁勋也没闲着。这个台裔老板一出手就是7000万美元,把清华计算机视觉专家赵盛佳收入囊中。黄仁勋有句话说得特别直白:"一个顶尖的华人AI博士,能顶一个小型研发团队。"

这哪是招聘啊,简直是在砸钱。可这笔账,他们算得比谁都清楚。

话说回来,美国公司为啥这么舍得花钱?答案藏在AI技术的商业价值里。每一次算法的突破,都可能带来数十亿美元的市场回报。自动驾驶、智能医疗、语音助手,哪一个不是万亿级的蛋糕?

科技巨头的算盘

别以为硅谷老板们人傻钱多。

当谷歌用6000万美元挖走北大毕业的机器学习专家毕树超时,他们买的不只是一个人的大脑,而是整个AI训练体系的优化密码。毕树超在OpenAI期间,主导的模型训练效率提升了300%,这意味着同样的算力投入,能产出三倍的成果。

对于动辄投入数百亿美元建设AI基础设施的科技巨头来说,这种效率提升直接关系到盈亏平衡点。一个算法的优化,可能为公司节省几十亿美元的硬件成本。

英特尔这次也下了血本,5000万美元留住了中科大毕业的AI芯片专家任泓宇。这位年轻的科学家在AI芯片设计上的突破,能让训练速度提升40%。在AI军备竞赛愈演愈烈的当下,这种技术优势就是核武器级别的存在。

眼红的不只是薪水数字,更是这些科学家手里掌握的技术壁垒。于佳慧的自然语言处理算法,能让AI理解人类语言的准确率达到95%以上。这个数字看似只是技术指标,实际上决定了ChatGPT能否真正走向商业化。

急得跳脚的OpenAI发现,自己的核心团队被挖走了三分之一。更要命的是,这些离职的科学家带走的不只是个人技术,还有整套的研发思路和未来规划。

meta的扎克伯格在内部会议上拍了桌子:"我们必须在2027年之前超越GPT-5,否则整个AI部门都要重组。"这种紧迫感,直接转化为对顶尖人才的疯狂收购。

心疼得直咧嘴的竞争对手们也明白,这场人才争夺战的本质,是对AI未来十年发展路径的控制权之争。谁拥有了顶尖的科学家,谁就能定义下一代AI技术的标准和规则。

当然啦,事情没这么简单。这背后的影响,远比表面看起来复杂。当全球最优秀的AI人才都集中到几家美国公司时,整个行业的创新生态可能会发生根本性改变。

人才流失的真实冲击

咱们得承认一个现实。

这四个被挖走的科学家,从小学到博士,每一步都是中国教育体系精心培养的结果。清华、北大、中科大,这些顶级学府投入的资源和心血,最终却为美国科技霸权添砖加瓦。

说不心疼那是假的。这就像是辛苦养大的孩子给别人家干活,五味杂陈的感觉,相信很多人都懂。

中国AI领域的损失是显而易见的。于佳慧离开后,国内在多模态AI研究上的进展明显放缓。原本预计今年底能发布的新一代语言模型,现在可能要推迟到明年。赵盛佳的出走,更是让国内计算机视觉领域少了一个领军人物。

简单算笔账:培养一个AI博士,从本科到博士毕业,国家投入至少200万人民币。如果算上这些科学家后续的科研项目资助,总投入超过1000万人民币。现在,这些投入的回报却被美国公司收割了。

数字摆在那里,不服不行。根据《2024年全球AI人才流动报告》,中国每年流失的顶尖AI人才约300人,其中80%流向美国。这个比例,在过去三年里还在持续上升。

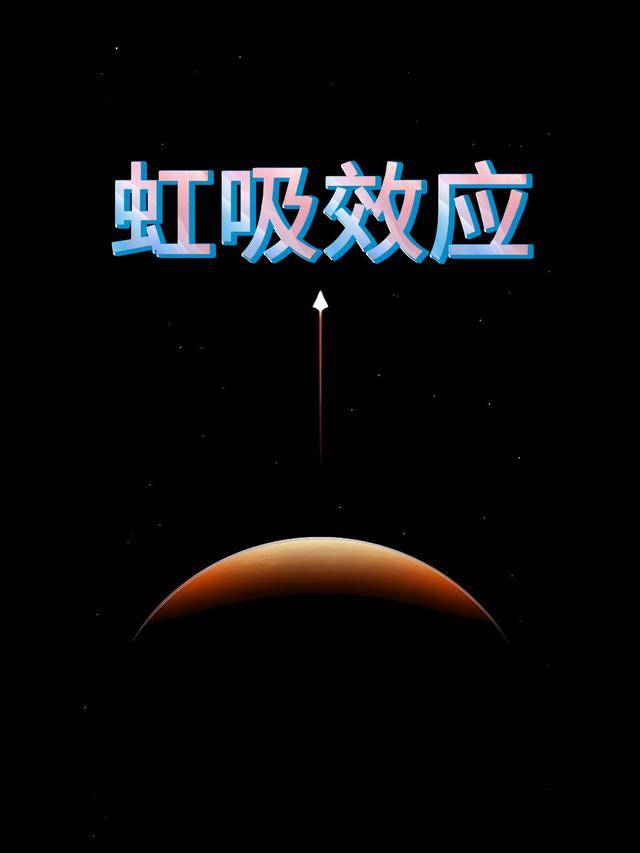

更让人担忧的是连锁反应。这些科学家在美国站稳脚跟后,往往会吸引更多的中国学生和研究人员加入。形成"人才虹吸效应",让国内的AI人才储备面临更大压力。

清华大学AI研究院的一位教授私下透露:"我们最担心的不是单个人才的流失,而是整个研发团队的解体。一个核心科学家离开,可能带走5-8个年轻研究者。"

这个差距,确实有点扎心。国内顶尖AI公司给资深专家的年薪,普遍在200-500万人民币之间。跟美国动辄几千万美元的薪酬包相比,确实没有太多竞争力。

可问题不只是钱。科研环境、技术平台、国际影响力,这些软实力的差距同样明显。在硅谷,一个AI科学家能接触到全球最先进的计算资源,参与最前沿的项目,这种职业体验很难在其他地方复制。

不过话说回来,光抱怨也没用。关键是咱们怎么办?

破局思考与展望

想想也是,人家能挖走人才,说明咱们确实培养得不错。

中国基础教育体系里那种对数学近乎严苛的训练,恰恰成了这些科学家在AI领域发光发热的基础。从线性代数到概率统计,从数据结构到算法设计,这些曾经让学生头疼的课程,现在变成了AI研究的核心武器。

斯坦福大学AI实验室的统计显示,60%的核心研究人员都有中国教育背景。这个比例,足以说明中国人才培养体系的成功。

这事儿也不全是坏消息。当越来越多的中国科学家在国际舞台上发光发热时,他们也在为中国AI发展积累声誉和影响力。于佳慧们虽然身在美国,但她们的成功,客观上提升了中国AI人才的国际认知度。

机会总是跟挑战并存的。面对美国的高薪挖角,国内也开始了反击。腾讯启动史上最大规模招聘,三年新增2.8万个技术岗位。阿里巴巴设立100亿元人才发展基金,专门用于吸引海外顶尖科学家回国。

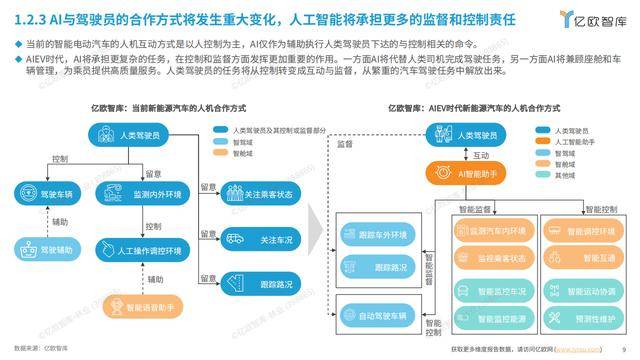

更重要的是,中国开始在AI应用场景上发力。自动驾驶、智慧城市、工业互联网,这些领域的快速发展,为AI科学家提供了广阔的实践平台。在美国,AI更多停留在实验室阶段;在中国,AI正在深度融入各行各业。

深圳市政府推出的"AI人才特区"政策,直接给顶尖科学家1000万元房补,项目资助最高1亿元。虽然跟美国的天价薪酬还有差距,但这种政策支持力度,已经让不少海外人才动心。

我觉得吧,真正的竞争不在于谁能开出更高的薪水,而在于谁能提供更好的发展土壤。美国有资金和平台优势,中国有应用场景和政策支持。这场较量,才刚刚开始。

站在长远角度看,人才流动本身不是坏事。关键是要建立起"能进能出"的良性循环。当中国的AI产业足够强大,自然会有更多人才愿意回流,甚至吸引外国专家加入。

毕竟,人才这东西,终究还是跟着机会走的。谁能提供更大的舞台,更广阔的前景,人才就会流向哪里。

总的来说,这场人才大战才刚开始。真正的较量,还在后头呢。

结语

说白了,这就是一场关于未来的赌局。美国在用钱砸,咱们得用心留。

当1亿美元年薪的消息传遍科技圈时,震撼之余更多的是思考。这不仅是几个科学家的职业选择,更是中美科技竞争进入白热化的信号。

人工智能时代的战争,归根结底是人的战争。技术可以模仿,算法可以复制,但顶尖科学家的创新思维和研发能力,却是无法替代的稀缺资源。

从另一个角度看,这些被挖走的中国科学家,也从侧面证明了中国教育体系和人才培养能力的成功。问题在于,如何让这种成功的果实更多地留在本土,为国家发展服务。

真正的较量还远没有结束。在这场看不见硝烟的人才争夺战中,谁能笑到最后,还真不好说。

你要是这些被挖的人才,会怎么选?留言区聊聊你的想法。

信息来源

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

华为余承东:鸿蒙智行五个界车标外轮廓一样,都是六边形

2025-07-0815阅读

-

余承东张建勇发布享界新标,“手可摘星”照进现实!

2025-07-0815阅读

-

「机器人+」租金大跌、二手抛售……宇树科技130亿元估值背后:人形机器人困于商业化落地

2025-07-0815阅读

-

华为余承东:享界 S9 男女车主比例 6:4

2025-07-0815阅读

-

从集成机器人到美发美容,海峡两岸及港澳选手虽被台风延误,仍如约来沪切磋

2025-07-0815阅读

-

华为余承东预告享界品牌首款旅行车今年秋季发布

2025-07-0815阅读

-

比亚迪方程豹豹5第六次OTA开启推送:新增遥控泊车辅助等多项功能

2025-07-0815阅读

-

罗马仕网店关店,退款排到17万人次,官方表态

2025-07-0815阅读

-

新能源商用车 “武林大会”来了!谁是真正的“六边形战士”

2025-07-0815阅读

-

90后辍学生16个月收入翻20倍的秘密|AI原生100

2025-07-0815阅读