这是我的第378篇专栏文章。

从大模型的爆发,到边缘计算 的逐渐普及,从智能语音助手走进家庭,到智能设备接入云端,AI智能体与AIoT的结合,正成为产业界的新热点。

但在技术热潮的背后,我们必须提出一个冷静的问题:我们是为了更好地改进现状,还是又一次陷入了“智能幻觉”?

在这个问题上,潜在风险已有迹可循。

当下正被热议的AI智能体概念,有被过度包装的嫌疑。根据文章《过度炒作+虚假包装?Gartner预测2027年超40%的代理型AI项目将失败》中的论述,Gartner指出大多数所谓的AI智能体系统,其实不过是“被赋予任务感的对话机器人”,缺乏真正的感知能力、行动能力和任务闭环能力。

而类似的情形,曾在物联网的发展史中上演过一次。

2018年,思科发布的一份研究报告称,全球75%的物联网项目最终失败。

原因很简单:在缺乏清晰目标与智能控制逻辑的情况下,“为了连接而连接”只会带来堆叠的复杂性,而非系统性的智慧。

因此,问题从来不是AI或IoT本身,而是那些脱离任务闭环、脱离场景价值的“空中楼阁发展路径”。

这正是本文希望重新审视的问题:AI智能体的真正出路,不在网页浏览和虚拟对话,而在与真实物理系统的耦合——也就是AIoT。

物联网是AI连接物理世界的底座。AI智能体只有与物联网设备深度耦合、嵌入物理世界,才能摆脱“智商炫技”的宿命,真正成为AIoT场景中的价值创造者。我们需要的不仅是更智能的工具,而应是更智慧的系统。

本文将从三个层面展开讨论:

1. AI智能体与AIoT结合的真实价值与系统结构;

2. AI智能体如何突破“演示智能”的瓶颈,走向“场景智能”;

3. 如何通过“真实任务闭环”来验证智能体能力边界,避免下一场技术泡沫。

AI智能体为何必须“落地”?从虚拟智能到物理闭环

AI智能体目前仍面临一个根本性瓶颈:它们大多生长在虚拟环境中,缺乏与真实世界的交互。

只有当AI智能体开始与真实设备交互,接收真实传感器数据,执行物理动作,面对环境不确定性,并对结果负责时,才具备了持续学习与优化的可能性。

这种从封闭输入输出向任务反馈闭环的演进,正是智能系统从被动工具走向主动行为体的转折点。而这一切,唯有在AIoT的系统中才能发生。

AIoT的本质,并不仅仅是设备的联网,而是系统的“任务化”。每一个连接的设备,每一个传感器节点 ,都是智能体理解世界、影响世界的一部分。

与其说AIoT是一个技术范畴,不如说它是AI智能体的“任务环境”。在这个环境中,智能体不再是一个等待调用的API,而是一个拥有目标感、调度权和反馈机制的自主执行者。

以智能仓储系统为例,AI智能体不仅要理解订单结构和库存状态,还需要实时调度多台机器人,根据地面条件、交通密度、任务优先级进行动态路径规划,并在执行过程中不断修正策略。

同样,在自动充电桩调度中,AI智能体必须预测未来负载峰值、识别车辆类型、判断电池状态,并依据实时电网负荷做出最优分配。

当然,AIoT本身也在逐步完善。事实上,传统的物联网项目之所以经常陷入“连接而不智能”的困境,根本原因在于缺乏一个能够理解“为何连接”的智能主体。

在这样的背景下,AI智能体的引入,不是锦上添花,而是结构性的升级。AI智能体不仅能够对接感知的输入,还能整合业务规则、目标约束、系统能力,形成具有自动规划与适配能力的行为输出。

因此,只有当AI智能体深度嵌入AIoT系统,真正参与到物理世界的感知与行动中,才能具备真实的任务环境与反馈机制。

从“接入模型”到“场景智能”:AIoT需要的是系统,而非插件

AI智能体真正的价值,不在于调用某个API返回一个答案,而在于它是否具备面向任务的全流程能力,是否可以成为一个真正承担责任的系统角色。也就是说,智能系统并不是简单的模型嫁接,而是系统能力的重构。

在面向真实世界的AIoT系统中,单一智能体往往难以胜任全部任务。一个高度动态、任务多变的系统(如智能工厂、智慧楼宇或城市能源系统),需要的不是“一个统领全局的超级智能”,而是多个智能体在职责明确的前提下协同运行的系统性智能结构。

以智慧工厂为例,调度系统需要根据订单与库存状态分配任务节奏,质检系统需要判断产品是否达标,物流系统要安排成品出库路径,而维护系统则要监控设备健康状态并安排维修窗口。每一个子系统都具备自己的任务环境、数据接口与反馈机制,试图用一个大模型统一处理所有问题,不但效率低下,甚至可能因职责混淆而导致系统性风险。

真正有效的架构,应该是多个具备专业能力的智能体,通过共享感知、有限通信与明确边界,完成协同工作。这种多智能体协作模式,不仅更符合工程实践的可维护性 与可扩展性,也更贴合复杂系统的运行规律。

在融合路径上,AI智能体承担的是认知与决策的职责,而物联网设备则负责感知与执行的任务。整个过程中,智能体不仅是任务的决策者,更是环境变化的响应者与系统资源的协调者。

反观一些“伪智能”的案例,常常沦为浅层交互的升级:控制台加了一个语音助手,家居系统增加了一个聊天界面,看似“智能体验”增强,实则核心能力未变——系统没有真正理解任务目标,设备之间依然孤立运行,用户的意图也未转化为系统协同。这种“换壳不换魂”的做法,不仅难以带来实质性价值,还可能加剧用户对AIoT的误解与倦怠。

值得投入却容易走偏:智能体+AIoT正站在分水岭上

当下,AI智能体与AIoT的融合正处在一个值得投入、但也极易误入歧途的临界点。

一方面,技术基础日趋成熟,似乎一切条件都已就绪;另一方面,却又充斥着误解、简化与炒作,使得真正的价值落地变得更加复杂而艰难。

从技术演进的角度来看,AI智能体与AIoT的结合正迎来前所未有的机会窗口。首先,物联网设备的标准化程度显著提高,通信协议、边缘计算框架、数据接口逐步统一,极大降低了智能体部署与接入的门槛。其次,AI模型的微调与强化学习技术不断成熟,使得智能体具备了从任务中学习、从反馈中优化的能力,这标志着它们开始从科研原型走向可部署系统。

然而,正是因为技术变得看似“可用”了,风险也随之变得更隐蔽、更诱人。

第一个常见的误区,是将“接入大模型”错当为“拥有智能体”。这种幻觉危险的地方在于,它成功地制造了“智能感”,但却没有任何系统性的智能能力,一旦进入复杂环境,便暴露出决策紊乱、执行失控、无法追责等根本性缺陷。

第二个误区,则是忽视任务的执行闭环。一个真正能够落地的智能体,必须拥有任务状态的跟踪能力、执行路径的规划与调整能力,以及结果的验证与反馈机制。

第三个更根本的问题,是缺乏场景设计能力。有效的AIoT系统,不是技术的集合,而是围绕具体场景构建的智能任务网络。这要求系统设计者既懂技术,又懂业务流程,能够把“感知-理解-行动-反馈”的闭环嵌入到真实的用户路径中。

因此,AI智能体与AIoT的结合,是一条值得走的路,但绝不是一条可以“走捷径”的路。

如何让“智能体+AIoT”走出幻觉,扎根现实?

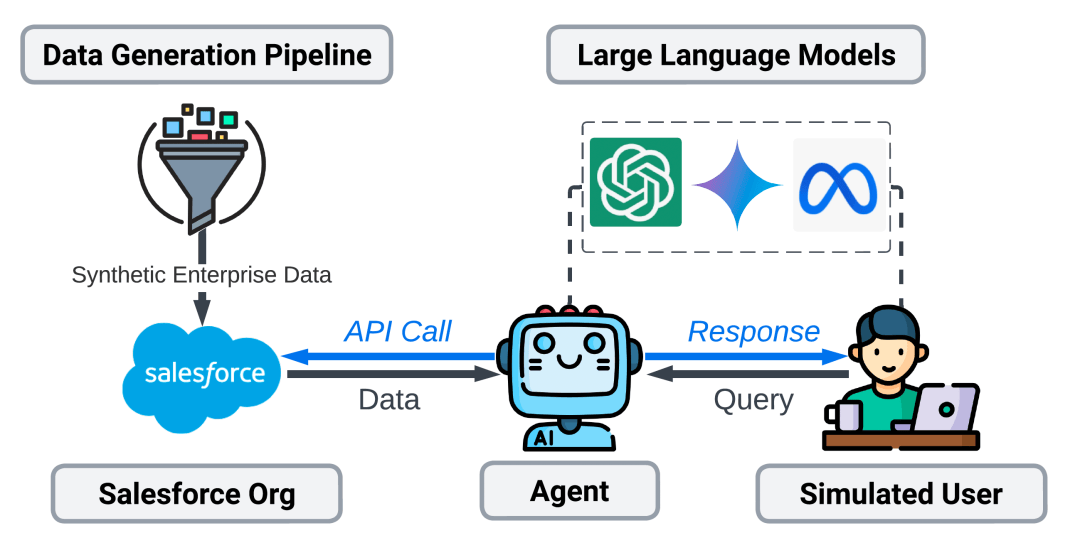

图:CRMarena-Pro首个面向AI智能体的多轮企业级基准测试

当AI智能体与AIoT的融合逐渐成为新一轮技术热潮,如何避免这一趋势重蹈“科技泡沫”的覆辙,成为绕不开的问题。

历史已反复证明,技术本身并不会失败,失败的往往是脱离现实的期待、脱节场景的设计、及缺乏治理的系统结构。

真正的智能系统,不是为Demo存在,而是为持续运行而构建。这意味着设计初期就必须面向部署,考虑任务生命周期的管理、资源调度的优化、异常状态的处理,以及用户与系统之间的长期交互。在这一过程中,一个系统性的评估框架是不可或缺的。

例如,Salesforce 推出了首个面向智能体的多轮企业级基准测试CRMArena-Pro,提供了一套面向任务完成率、多轮交互能力、策略合规性与系统安全性的综合评估体系,使开发者能够在早期就识别设计缺陷,避免“看起来很智能”的产品在真实环境中崩塌。

站在企业战略与开发实践的角度,我们也需要一套判断标准,来识别哪些“智能体+AIoT”项目具有真实价值,而哪些只是被营销包装的幻觉。

这四个问题可能可以作为初步的判断基准:其一,系统是否具备完整的“感知-决策-执行-反馈”闭环?其二,是否解决了一个现实世界中存在的效率瓶颈或人力痛点?其三,系统的运行是否可以用ROI、任务完成率、错误率等指标进行量化评估?其四,智能体是否作为任务执行的参与者,而不仅仅是一个界面入口或数据查询工具?

真正的智能,其标志不在于解决顶尖难题的巅峰表现,而在于横跨所有简单与复杂任务的持续、稳定、不出错的泛化能力。

在某些行业,AI智能体的价值已经开始显现。

在精准医疗领域,法国AI生物 技术公司Owkin构建的癌症研究AI智能体整合了超过百万名患者的多模态数据,推动靶点识别、患者分类及临床试验优化,显著提升了个性化治疗水平。

在基础设施与公共服务领域,智能体也正在推动传统系统的智能重构。以金科环境自主研发的“水萝卜®AI智能体”为例,该智能体已在无锡区域5座水厂上线,实现L4级无人值守运营,替代超过90%的人工日常任务,使得运维团队缩减60-70%,能耗降低15%,综合运营成本下降35%,而且通过了工信部“AI产业创新场景应用案例”权威评估。

写在最后

智能体不是万能钥匙,AIoT也不是万能容器。AI智能体的真正价值,并不在于“让设备更聪明”,而在于构建一种更具协同能力的系统结构。智能体与AIoT的结合,是推动AIoT从“连接”走向“智能协作”的关键转折点,但它绝不是技术演进的终点。

事实上,如果我们只是为了“看起来更智能”,便在每一个设备中部署一个大模型、每一个系统中塞入一个智能体,我们最终只会制造出一个个无法协同、难以维护的“伪智能系统”。

真正值得追求的,不是每个设备都能对话,也不是每个终端都能推理,而是整个系统能够围绕真实任务形成动态、高效、可控的协作网络。未来的AI创新,或许没有惊艳的界面、流畅的语义生成,甚至也不那么“像人”,但它们能够真实地承担责任、解决问题、创造价值。

参考资料:

1. CRMArena-Pro: Holistic Assessment of LLM Agents. Across Diverse Business Scenarios and Interactions,Salesforce AI Research

2. Agentic AI: the evolution of intelligent automation,作者:Paras Sharma,Joydeep Bhattacharyya,Transforma Insights

3. Salesforce AI推出CRMArena-Pro:首个面向LLM代理的多轮企业级基准测试,nxrte.com

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

归来后正式亮相!神十九乘组分享太空之旅,一起“追更” →

2025-07-094阅读

-

天舟八号货运飞船已受控再入大气层

2025-07-094阅读

-

恒林创研实验中心:家居行业标准践行者

2025-07-094阅读

-

智元机器人21亿控股上纬新材:机器人+新材料,布局未来新赛道?

2025-07-094阅读

-

有望发现超100颗流浪行星!西湖大学开启巡梦计划

2025-07-094阅读

-

破纪录的暗物质探测器一无所获——但这是好消息

2025-07-094阅读

-

人形机器人,业绩最优的7家公司!

2025-07-094阅读

-

汤飞帆调研甬江实验室

2025-07-094阅读

-

否认借壳上市:智元机器人资本局

2025-07-094阅读

-

“智元机器人第一股”风暴来袭!“参股方+供货方”双料黑马,有望开启涨停盛宴!

2025-07-094阅读