提到爱因斯坦,大家应该都耳熟能详。无论是他的名字,还是他的成就,都深深地烙印在人们心中。如果说他是二十世纪最伟大的科学家之一,相信没有人会对此表示异议。爱因斯坦凭借着独创的“狭义相对论”和“广义相对论”,推动了人类科学的进步,将物理学发展推进了至少一个世纪。他的理论完全打破了传统物理学的框架,带来了革命性的变化,宛如神话般的存在。

在这些理论面前,其他的物理学说几乎显得微不足道。爱因斯坦不仅是普通人心目中的偶像,更是世界各领域专家共同公认的科学巨擘。当他于1955年离世时,科学界为之震动,许多学者感到深深的惋惜,认为这对人类科学的发展无疑是一次巨大的打击,甚至有观点认为,科学的进步可能因此停滞上百年。然而,令人惊讶的是,尽管人们仍沉浸在悲痛中,历史的车轮却在短短两年后,再次被一股强大的力量所推动。这股力量的来源,竟然是一位仅35岁的中年学者——杨振宁。

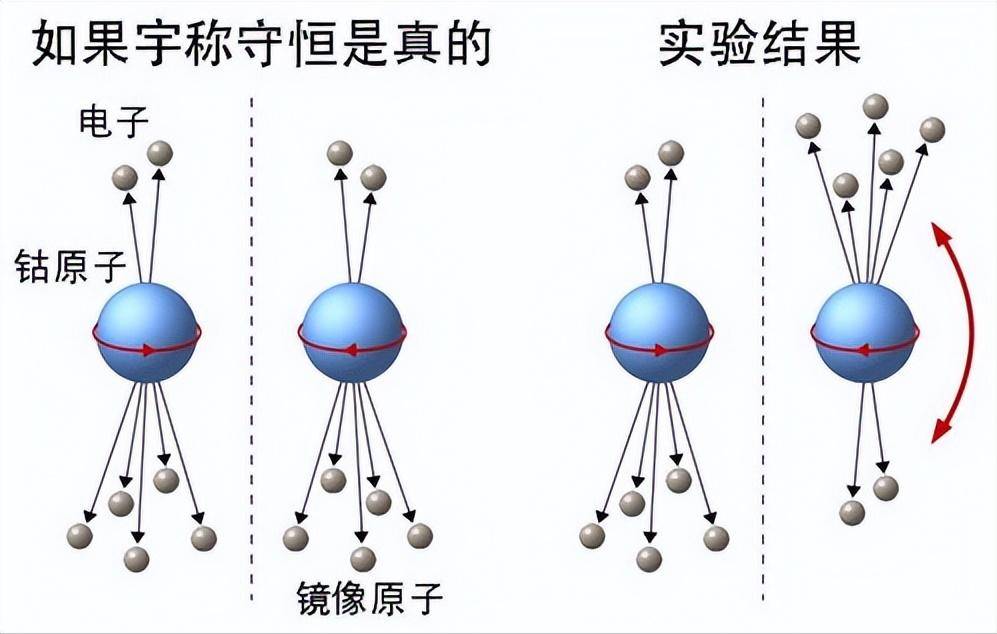

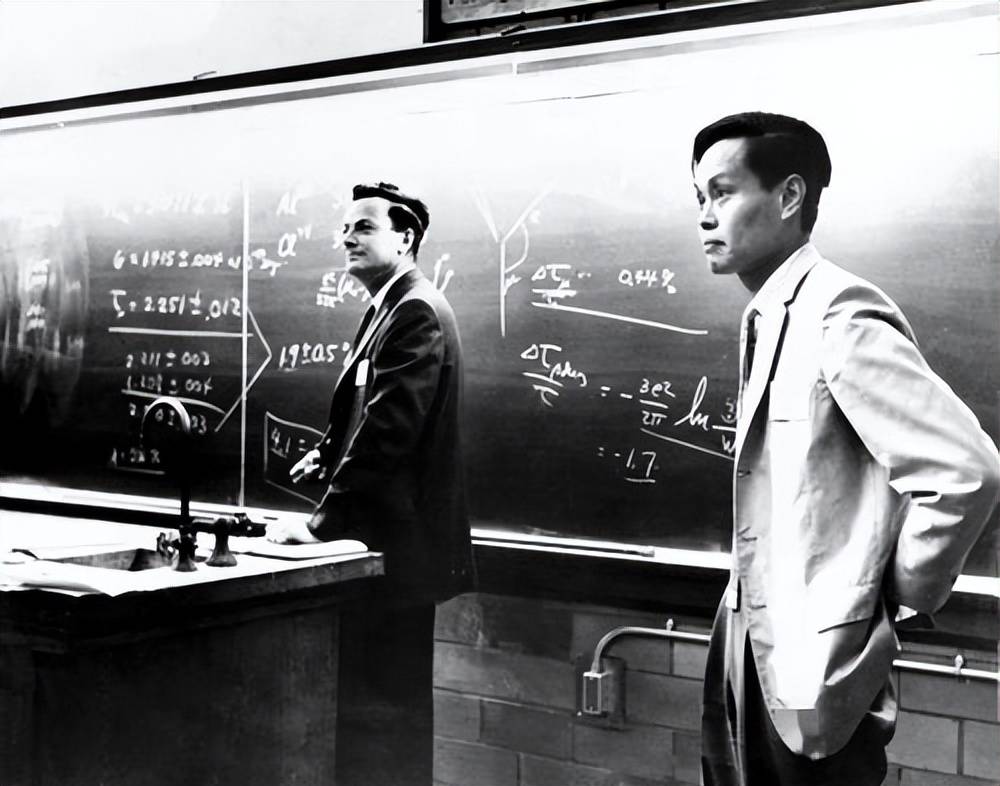

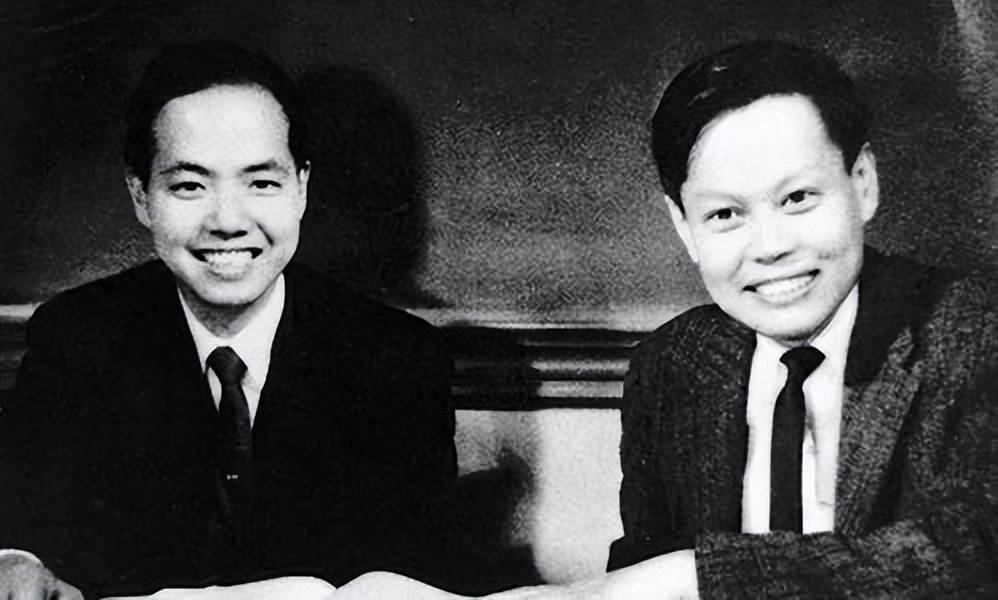

1957年,年仅35岁的杨振宁与李政道共同提出了划时代的“宇称不守恒”理论,并因此荣获诺贝尔物理学奖。这一理论的提出,犹如一石激起千层浪,引发了当时物理学界的巨大震动。因为这个理论不仅挑战了传统的物理观念,还为科学家们提供了解释宇宙起源和发展问题的新视角。更为重要的是,科学家通过一系列实验,验证了时间本身并不具备对称性,换句话说,时间无法倒流。这个发现,几乎颠覆了我们对于宇宙本质的理解。

因此,杨振宁的这一理论迅速获得了广泛的关注,并被许多学者与爱因斯坦的理论进行对比,试图探究这两者之间是否存在某种可比性。虽然目前很难下定论,但不可否认的是,爱因斯坦去世后,杨振宁迅速成为了物理学界公认的代表人物,接过了推动科学进步的接力棒,成了新一代伟大的科学家。

令人欣慰的是,杨振宁与爱因斯坦曾有过多次交集。杨振宁曾回忆,1952年,他与李政道曾有幸与爱因斯坦面对面交流。当时,两人刚刚发表了关于“相变”的论文——这种现象类似于水变成蒸汽或冰变成水等物理变化,爱因斯坦对这一领域一直抱有浓厚兴趣。得知此事后,爱因斯坦特地吩咐助手邀请二人去与他探讨。于是,杨振宁和李政道便有了与爱因斯坦的首次会面。那次交谈长达一个半小时,爱因斯坦在黑板上详细绘制了麦克思维曲线图。遗憾的是,由于爱因斯坦的德式英语和杨振宁的紧张心态,杨振宁未能完全理解他所讲的内容,这次交流因此成了他心中一大遗憾。

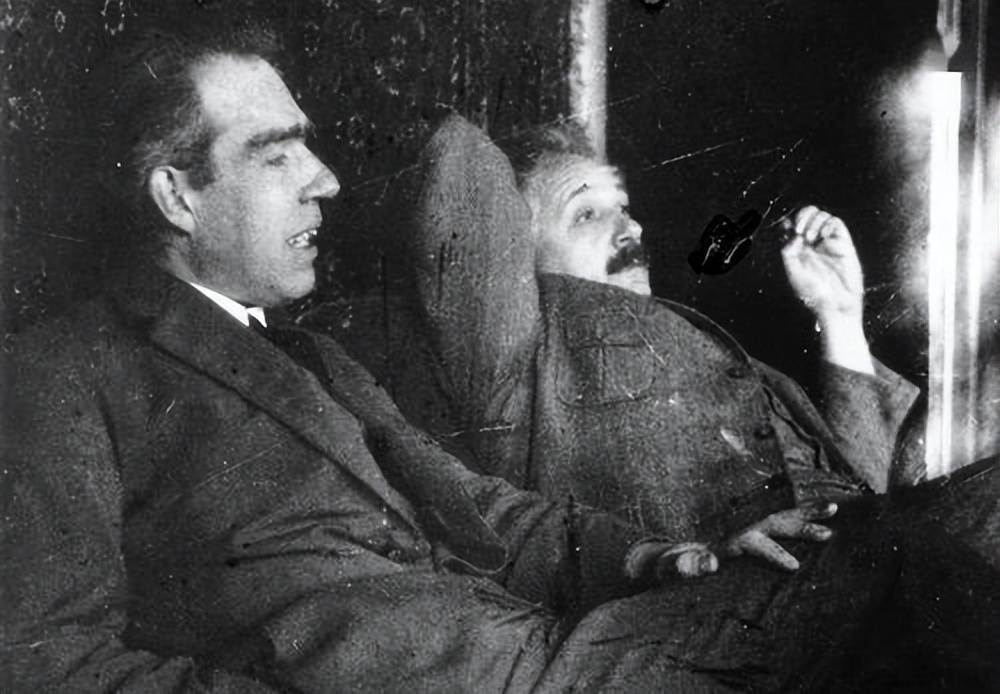

然而,这并不是杨振宁与爱因斯坦的唯一交集。1950年,年仅28岁的杨振宁和其他学者一同聆听了尼尔斯·波尔和爱因斯坦主持的学术研讨会。当时,杨振宁还只是一个普通的物理学学生,既没有胆量与爱因斯坦直接交流,也没有机会向他请教。这种错失让杨振宁后悔不已,直到两年后,他才鼓起勇气尝试与爱因斯坦有所互动,虽然最终的对话仍未达到他期待的深度。

更早的1949年,杨振宁以芝加哥大学博士后的身份应邀参加了爱因斯坦的讲座。当时,年约70的爱因斯坦已是世界著名的物理学家。尽管杨振宁对爱因斯坦充满崇敬,但由于研究方向不同,他没有勇气打断讲座,也未曾向爱因斯坦提出任何问题。

1954年秋天,杨振宁与爱因斯坦的最后一次近距离接触发生了。当时,杨振宁的儿子偶然发现爱因斯坦步行去研究院,激动地要求父亲为他拍一张与爱因斯坦的合影。然而,由于爱因斯坦急着赶往工作地点,杨振宁未曾打扰他,错过了这次与偶像合影的机会。几个月后,爱因斯坦便去世了,杨振宁也因此错失了与他继续交流的机会。

如果爱因斯坦能够再多活几年,或许他能够亲眼见证杨振宁获得诺贝尔奖的那一刻,甚至两人或许能一同出席某个学术会议,共同主持讨论。而这一切,成了永远无法实现的遗憾。

杨振宁回国的故事,也充满了传奇色彩。在1971年前,美国有一条规定,任何来自敌对国家的留学生,在获得博士学位后,都将失去回国的自由。然而,1971年美国政府取消了这一规定,随着中美关系的逐渐改善,杨振宁也顺利回到了祖国。此后,杨振宁在中美关系的缓和中发挥了重要作用,并为两国的学术交流作出了巨大贡献。

直到2003年底,杨振宁正式回到中国,并在2017年放弃了美国国籍,选择加入中国国籍,成为了中国科学院院士。作为回报,他将自己一百万的年薪全部捐赠给清华大学,并为清华大学租下一处房子,专门用于引进和培养优秀人才。除此之外,他还为中国几所顶尖大学筹集了大量研究资金,建立了数十个物理实验室。杨振宁不仅捐赠了研究经费,还将自己在美国卖房所得的大部分款项捐赠给了学校,极大地推动了中国物理学的发展。

在他90岁生日时,清华大学送给他一块黑色大理石,刻上了杨振宁的13项重大成就,向这位伟大的科学家致敬。杨振宁一生致力于推动中国物理学的发展,他的贡献不仅仅体现在学术上,更深深植根于对祖国的热爱与奉献。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

【新书】《生命传》:基因不是答案,而是问题的开始

2025-07-1770阅读

-

“飞天”健身器上天!青岛英派斯为航天员健康护航

2025-07-1770阅读

-

空客最畅销窄体客机首次在中国进行高难度机身系统装配

2025-07-1770阅读

-

向新而行·育见未来丨武汉:打造人形机器人完整生态体系 为全球具身智能发展提供 “武汉方案”

2025-07-1670阅读

-

宇树科技王兴兴亮相国新办:未来3至5年,人形机器人应用将加速

2025-07-1670阅读

-

机器人共舞“智”造“新”时刻

2025-07-1670阅读

-

黄仁勋:中国有非常独特的优势发展人形机器人

2025-07-1670阅读

-

迎接下一个AI浪潮,近千只机器人概念股集体“躁动”

2025-07-1670阅读

-

武汉市力争2027年人形机器人产业规模超100亿元

2025-07-1670阅读

-

对话 | 做“金字塔尖”的手术机器人

2025-07-1670阅读