2025 年 5 月 30 日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员卢静在 2025 说 530 科技工作者日特别场“跨越时光的科研接力”带来演讲《用现代科技,“唤醒”远古生命》,解密亿万年前的生命如何“重现”。

以下是卢静的演讲节选:

古脊椎动物学

是研究什么的?

很多人可能会问:“老师,你们能复活一条恐龙吗?”我会回答你们,我们过去不行,未来,我不知道。那么,古脊椎动物学究竟研究的是什么呢?简单来说,研究的是从 4 亿到 5 亿年以来脊椎动物演化的完整历史。

过去,古脊椎动物研究通常意味着野外考察、挖掘化石,随后进行修复、装架和分析。然而,现在的研究早已超越了这一传统模式。研究人员们不仅关注古代脊椎动物本身,更致力于探索脊椎动物演化的整体历程,即整个脊椎动物的生命史。

古脊椎动物学的研究不仅要做到“讲古论今”,还要“讲今论古”,将现代生物与远古化石联系起来,深入探讨诸如口腔结构如何形成、四肢如何实现登陆、前肢如何演化为翅膀等一系列问题,这些是现在研究的重要部分。

图片来源于卢静PPT

新技术

助力古脊椎动物学研究

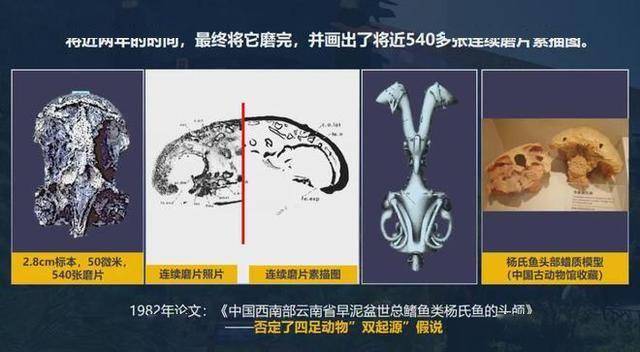

在现在的古脊椎动物研究中,我们广泛运用了高精度 CT 扫描、同步辐射技术、三维成像和三维可视化等新技术和新方法,但往前 50 年,想要研究化石脑袋的内部信息,唯一的手段和方法就是切片。

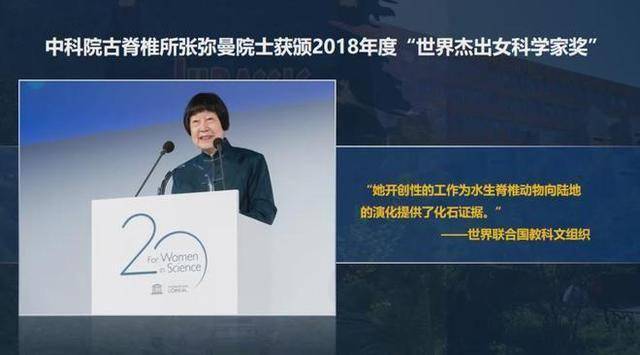

比如张弥曼老师对杨氏鱼的研究。她在瑞典花了将近两年的时间,用当时最为先进的连续磨片法,把不到 3厘米的鱼头标本磨成了 500 多张片子,然后对它的脑颅结构进行研究。

张弥曼老师的这项研究非常重要。在此之前,学术界普遍持有两个主流观点:一是认为登上陆地的肉鳍鱼类起源于欧美地区;二是认为四足动物是双起源假说。然而,张老师通过对杨氏鱼标本的深入研究,否定了这两个观点。首先,她的研究表明,中国才是肉鳍鱼类的真正起源中心。因为在中国发现了大量比欧美地区更为古老、更为原始的鱼类化石,其中杨氏鱼就是典型的代表之一。其次,杨氏鱼标本显示,实际上四足动物是单起源的,因为这种鱼并未演化出登陆所必需的类鼻孔结构。这项研究为后续的古鱼类研究奠定了坚实的基础。

图片来源于卢静PPT

如今,如果我们再进行类似的研究,早已不再需要如此费时费力,借助先进的 CT 扫描技术,只需不到两个小时,有时甚至仅需一个小时,就能获得标本的完整数据,并进一步分析其内部结构。CT 技术的应用,使研究人员在研究时间和效率上都有了显著提升,也为古生物学研究开启了全新的篇章。

从 2008 年起,古脊椎所和高能物理所联合研发专门用于古生物 CT 扫描机器,这些设备的问世,对古脊椎动物学研究产生了极为重要的推动作用。自 2011 年至今,我们利用这些自主研发的 CT 设备扫描研究的化石标本,已在《自然》《科学》等国际顶级期刊及其子刊上发表论文超过 160 篇,位居全球首位。此外,我们已扫描的脊椎动物化石数量也超过万件,这也是全球之最。

不过,对于研究者们而言,这仅仅是一个开始,我们不仅希望用最高精度、最前沿的技术来研究古生物本身,更希望深入探讨它们过去的生活方式、行为模式以及演化历程。这就需要开展更多更深入的研究工作。

其中一项非常重要的工作就是,利用最新的 CT 扫描技术,对扫描结果进行三维重建,并对所有古生物进行科学而精确的形态复原。在此基础上,进一步优化这些模型,开展分析,甚至涉及材料学方面的深入研究。同时,建立了一个庞大的三维模型数据库,供全球学者共同研究脊椎动物的演化过程。

图片来源于卢静PPT

此外,我们还自主研发了多款三维可视化软件,其中一款名为“蛙鱼”。之所以叫这个名字,寓意着从鱼到蛙、再从蛙到鱼,代表的是脊椎队伍演化的一个非常重要的过程。

我们还可以将这些重建数据应用于 VR 技术,让人们可以真正地“钻到”生物身体里,观察其内部结构。例如,我们利用角鲨的数据,帮助大家更直观地了解生命的演化历程,这也是我们研究中“将今论古”的重要组成部分。

图片来源于卢静PPT

古生物科学三维复原

应用落地

已经消失的古生物如何“复活”?大家可以想象一下文物修复的方法,但光修复好化石还不够,我们还要为这些古生物赋予动作,让鱼儿能够游动,让它们的嘴巴能够张合,这样才能更加真实地再现它们的生命状态。我们将通过这种方式,逐步复原所有从水生到陆生、从陆地到空中的关键物种,以便大家未来能更好地利用这些模型开展研究工作。

图片来源于卢静PPT

我们还利用古生物科学三维复原技术与众多机构和品牌展开合作,举办了大量的展览,让更多人能够直观地感受到古生物的魅力。

去年,我们与美国芝加哥菲尔德自然历史博物馆(Field Museum)合作,完成了一项重要的展览工作:对世界上第一只鸟——始祖鸟,进行了高精度三维复原。在这次复原中,我们几乎复原了始祖鸟的全部骨骼、羽毛、皮肤和肌肉结构,实现了迄今为止全球精度最高的一次科学复原。通过这项工作,我们不仅将中国的古生物复原技术推向了国际前沿,也让世界看到了中国科研团队在这一领域的卓越实力。

图片来源于卢静PPT

与此同时,我们还将研究工作拓展到了更广阔的领域。

比如,这条狮子鱼标本是从 7000 米深的海底打捞上来的,由于深海压力的巨大变化,标本发生了严重的变形。我们对其进行了复原。

为了验证复原结果的准确性,我们将其放入自主研发的大空间 VR系统中,与《国家地理》杂志利用 ROV 水下机器人拍摄的真实狮子鱼运动场景进行对比。大家可以看到,我们复原的狮子鱼动画与真实场景几乎完全一致。

通过这种方式,我们不仅以全新的手段探索生命的过去,也在拥抱我们的未来。

图片来源于卢静PPT

策划制作

演讲者丨卢静中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员

责编丨杨雅萍

审校丨徐来、林林

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

交管无人机系统上线,日均识别237起违规,准确率高达82.7%

2025-07-130阅读

-

从天舟一号到天舟八号,太空“带货”达人都有哪些升级?

2025-07-130阅读

-

天舟九号船箭组合体转运至发射区

2025-07-130阅读

-

消息称奇瑞墨甲人形机器人9月在中国开卖,面向普通消费者出售

2025-07-130阅读

-

爱因斯坦:从迟语天才到科学巨匠,他的传奇与预言令人叹为观止

2025-07-130阅读

-

新款骁龙可穿戴设备芯片 SW6100 曝光,有望大幅提升智能手表性能

2025-07-130阅读

-

工业机器人视觉伺服系统通过深度学习实现零件装配精度达±0.02mm的动态跟踪算法

2025-07-130阅读

-

人死前为啥会流下眼泪?是看到了什么?并非迷信,有一些科学依据

2025-07-130阅读

-

天舟系列货运飞船:从一号到八号,太空“带货”能力大升级

2025-07-130阅读

-

天舟系列货运飞船:从一号到八号,太空“快递”能力持续升级

2025-07-130阅读