如果您喜欢这篇文章,欢迎点击右上角的“关注”按钮。非常感谢您的鼓励与支持,衷心希望这篇作品能为您带来愉快、舒适的阅读体验。

上个世纪,中国人看着黑白电视、听着收音机,所使用的通信卫星大多是租借自外国的。直到1984年“东方红二号”成功发射,我国才真正迈出了自主研发卫星通信的第一步,开启了属于自己的卫星通信历史。

那一年,中国的卫星发射遭遇了极为严重的问题,若再继续发射,很可能卫星会坠落到外国领土。危急时刻,有一位领导挺身而出,果断拍板说:“出事我来顶!”这位勇敢承担责任的人正是张爱萍。对于许多历史爱好者来说,张爱萍这个名字并不陌生——他不仅是战功赫赫的开国将军,也是中国卫星历史上的关键人物。

那么,张爱萍为什么会与“东方红二号”扯上关系?在卫星研制过程中又遇到了怎样的重重困难?他在发射中到底做出了哪些关键决断?接下来,让我们回到上世纪,走进那段卫星研发的岁月,详细聊聊那些令人难忘的故事。

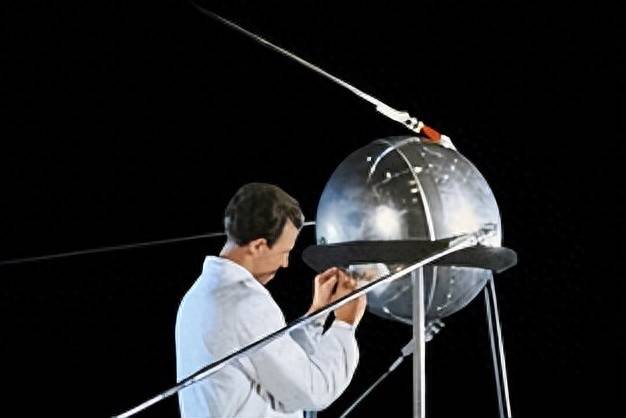

1957年11月3日,苏联发射了第二颗人造卫星。那时,毛主席正在苏联访问,亲眼目睹卫星升空的激动场面,令全国上下振奋不已,久久难以平静。这不仅仅是苏联一个国家的荣耀,更是对整个社会主义阵营的一次强心剂。

苏联比美国更早成功发射人造卫星,象征着社会主义国家在国际社会中话语权的提升。毛主席深刻认识到,只有真正拥有属于自己的卫星,才能在国际舞台上更有底气,增加呼吁和平的筹码。

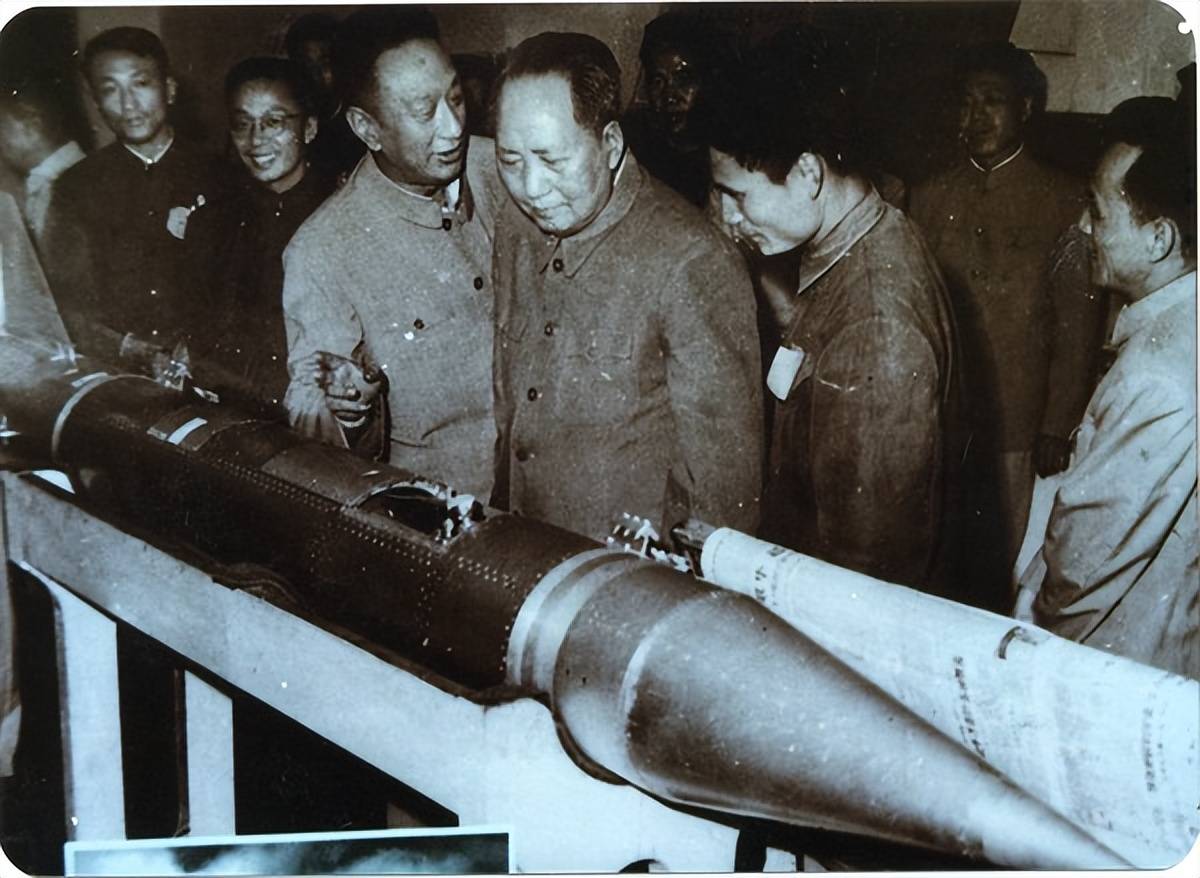

时任国防部第五研究院院长的钱学森也身处出访团队中。面对眼前震撼的场景,他清楚理解毛主席的远见,也深知中国必须尽快建立自己的国家安全体系,刻不容缓。

1958年5月17日,随着科学家们激烈的讨论声,毛主席在党的八届二中全会上激情宣告:“中国,也要搞自己的人造卫星!”这句话如同惊雷般响彻中国科研界,为中国的卫星事业开辟了未来的道路。

那一年,人造卫星被正式列为国家首要科研任务,重点研发重型卫星,目标直指当年1月美国发射的仅重8.2公斤的“探索者一号”。这项工程被命名为“581工程”,寓意1958年的头号重点项目,由钱学森担任组长亲自牵头。

然而,受限于当时复杂的国内外环境,卫星研发进展十分艰难。科学家们只能在简陋的实验室里反复绘制设计图、开展实验。到了1965年,中央专门委员会将“581工程”更名为“651工程”,即使七年过去,卫星研发仍是中国科研的头等大事。

周恩来总理特别强调,凡是涉及“651工程”的项目,一律优先审批,确保工程顺利推进。尽管全国鼎力支持,中国的卫星事业依然步履维艰。彼时中苏关系紧张,中国科学家几乎从零开始摸索,面对设备简陋、计算条件落后,很多计算工作只能依赖人力,一步步手工完成。

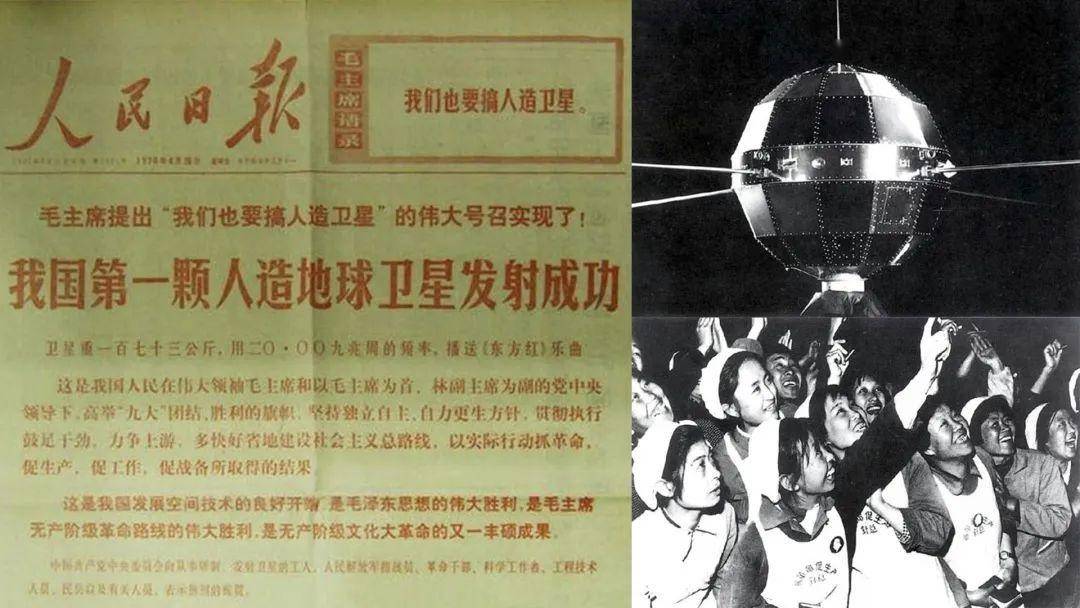

自动计算机极其稀缺,科学家们甚至不得不借助手摇计算机和算盘,夜以继日地进行繁重的计算任务。终于,1970年4月24日,中国迎来了属于自己的第一颗人造卫星——“东方红一号”!

这一天,全国上下热血沸腾,欢呼声震天动地。一句响亮的“星箭分离!卫星入轨!”宣告了中国多年努力的巨大成果。时任“东方红一号”总设计师孙家栋难掩激动地说:“那时的兴奋难以言表,大家可以想象,在当时中国的技术水平下,能够这么快将第一颗卫星送上天空,是多么了不起的成就。每一个螺丝钉都是我们中国人自己制造的,我为此感到无比自豪。”

“东方红一号”作为中国首颗自主研制的卫星,具有无可比拟的历史地位。它重达173公斤,比之前苏联、美国、法国、日本四国首颗卫星的重量总和还要多,彰显了中国航天的实力。中国因此成为继苏联、美国、法国和日本之后,第五个拥有自主卫星研发能力的国家。这一成就不仅巩固了新中国在国际舞台的地位,也打破了西方国家对卫星技术的垄断,为后续科技进步奠定了坚实基础。

这一壮举昭示着中国卫星科研从无到有、独立自主的崛起。为此,4月24日被定为“中国航天日”。不过,受限于当时的经济和科技水平,“东方红一号”存在显著不足。设计寿命为20天,实际工作了28天,但并未具备真正的通信功能。1970年5月14日,卫星停止发射信号,正式失去地面联系。

没有通信功能的人造卫星更多是象征意义,无法实质性服务于国家。要让卫星真正造福中国人民,必须研发出更先进的通信卫星。正是在这样的背景下,“东方红二号”的研制工作被紧锣密鼓地展开。

1970年6月和11月的两次重要会议中,中国明确提出打造自己的通信卫星。此时,一个人的到访更让中国迫切希望实现这一目标。这个人就是美国总统理查德·尼克松。

1972年2月21日,尼克松访华,与在机场迎接的周总理等领导会面。尼克松走下舷梯,主动向周总理伸出手。周总理感慨道:“你的手跨越了世界上最辽阔的海洋与我握手——25年没来往了!”这就是著名的“跨越太平洋的一次握手”。

中美关系复杂,历经多年波折,尼克松访华具有划时代意义。早在2月1日,美国军方就将一座卫星地面站运抵北京,这座临时地面站通过连接美国的通信卫星,使尼克松访华的画面得以传回美国和全世界。

这令中国陷入两难境地。1970年,中国刚发射第一颗人造卫星,还未拥有通信卫星,无法实现现场画面转播。中国只能租借美国通信卫星资源,实地转播访华盛况。

这种依赖不仅关乎国家通信主权,更暴露了中国通信技术的短板,让全国上下深刻认识到拥有自主通信卫星的重要性。

在通信卫星的发射上,美国采用中低轨道卫星通信试验,苏联先发射大椭圆轨道卫星进行通信,而中国选择了“一步到位”的方案,计划合并军用和民用,直接发射高轨卫星,实现真正意义上的卫星通信。

这件事对当时中国的重要性不言而喻。时任国防部长的张爱萍亲自坐镇西昌发射中心。包括军委副主席杨尚昆、总参谋长杨得志等多位军方高层,也纷纷前往现场关注发射工作。

张爱萍身经百战,是唯一一位晋升国防部长的开国上将,拥有丰富的军事与管理经验。他一生沉稳冷静,善于解决危机,然而这次发射过程中,却遇到了令人难以抉择的关键时刻。

卫星发射极其复杂。首先,火箭将卫星和三级助推器送至距离地面100到200公里的低轨道,在那里短暂休整调整。随后进入第二阶段,将卫星送至距离赤道约36000公里的地球同步转移轨道,这正是卫星最终所需位置。

卫星不会在此停留太久,重力作用使其迅速下降,绕地球一圈后再飞升到约三万六千公里。此时,发动机再次点火,调整轨道,使卫星稳定地绕地球运行,最终停留在东经125度的固定位置。

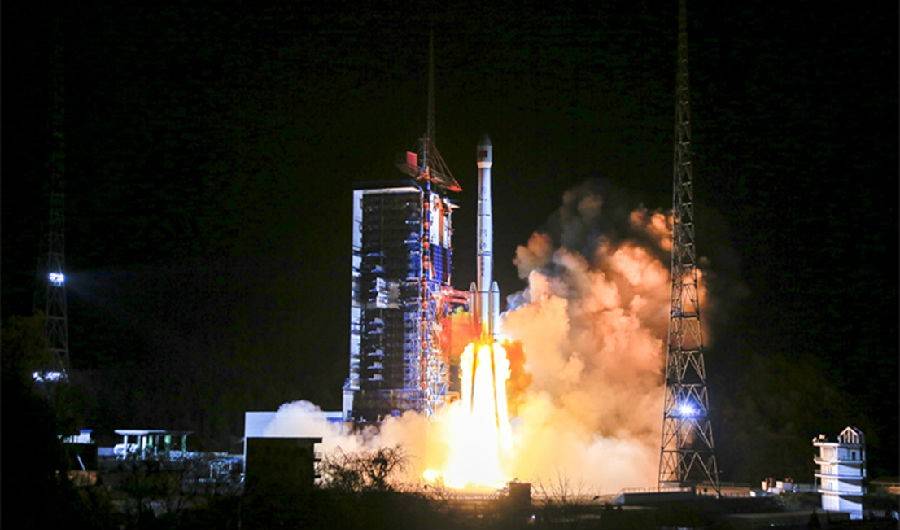

这一过程依赖强大的火箭动力和精密的控制系统。1984年1月26日,卫星安装完毕,准备发射时却发生了意外。经过三天彻查,1月29日晚8点,长征三号火箭首次发射,西昌基地迎来历史性任务,国内外均高度关注。

发射初期,两级点火顺利,但在三级火箭第二次点火时,动力突然消失,卫星未能进入预定轨道,现场一片震惊。张爱萍当机立断:“赶紧抢救!”卫星发射失败虽属常见,但这颗卫星凝聚了国家巨大的资源和期望,不能轻易放弃。

经过十几个小时的搜寻,最终发现卫星已绕地球11圈,正以底部对着太阳的姿态飞行。卫星电池有限,若电力耗尽,卫星将坠落地面,之前的努力将化为乌有。

科学家紧急商讨后,唯一方案是再次点火试图调整卫星姿态,但风险极高。如果点火失败,火箭可能倒飞向地球,坠落地点难以预料。

张爱萍稳如泰山,给现场团队极大信心。内心焦急万分,他明白若卫星坠落国外,将引发严重国际纠纷。所有人屏息凝视,等待他的决定。时间紧迫,他果断宣布:“点火!出事我负责!”

1月30日,发动机再次点火,张爱萍这一搏终于迎来转机。发动机成功点火,卫星翻转,进入稳定轨道。尽管未能完全按计划进入3.6万公里轨道,但卫星稳定运行,具备通信功能。

这次发射虽未百分百完美,但极大提振了中国卫星事业的信心。1984年4月8日,“东方红二号B星”在长征三号火箭助推下顺利升空,卫星成功进入3.6万公里地球同步轨道,再次书写中国航天新篇章。

中国由此成为世界上第五个能够完全自主发射通信卫星的国家。这一伟大胜利引发全国欢庆,人们走上街头,彼此热烈拥抱。实验室里的科研人员也激动落泪,深知这背后艰辛与汗水。

张爱萍依旧沉稳坐镇,尽管心中洋溢着喜悦,他明白卫星入轨只是开始,后续调试和正常通信才是真正目标。几天后,卫星出现温度过高、角度偏差等技术问题。

当时已年逾七旬的张爱萍昼夜坚守西昌,与科研人员同甘共苦。他的存在成为团队最大的底气与支柱,象征着军队和国家的强大后盾。

4月16日,“东方红二号”试验通信卫星成功定点于东经125度赤道上空,所有调试工作顺利完成。偏远地区首次接收到中央广播电视台的节目,极大改善了信息传播。

4月18日清晨,张爱萍通过卫星与新疆维吾尔自治区党委书记王恩茂进行了首次卫星通信。听到王恩茂的声音后,他兴奋地丢下准备好的演讲稿,高声问道:“老王,你那边的哈密瓜成熟了吗?”王恩茂幽默回应:“我马上派人给您送过去!”

双方首次卫星对话,激动得手都微微颤抖。北京和新疆的民众通过央视直播见证了这一历史时刻。此前,偏远地区需要等待整整七天才能看到同样的节目。

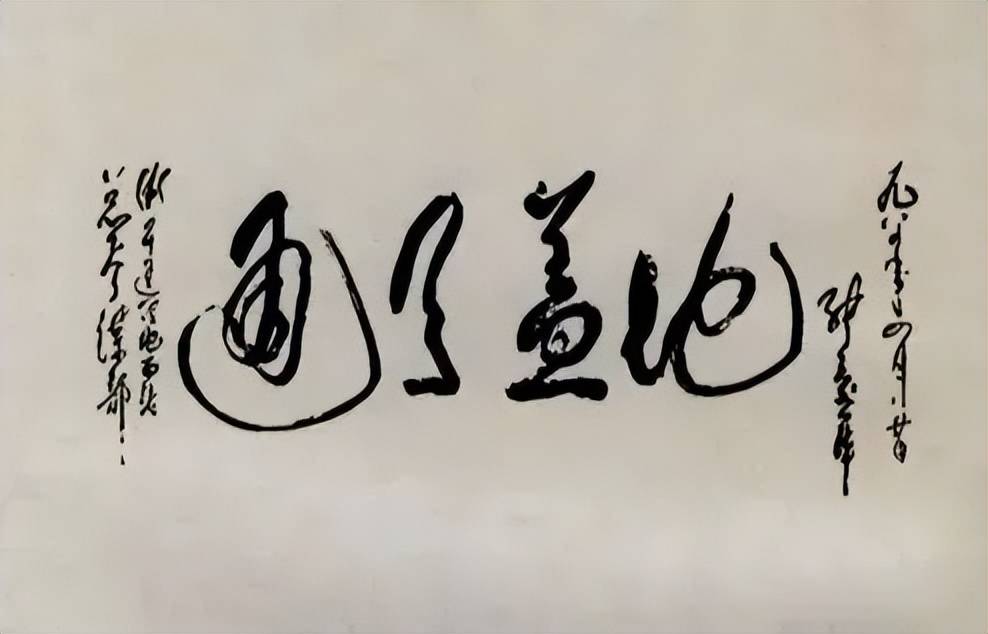

几日后,张爱萍依然难掩兴奋,亲笔题词“通天盖地”,高度赞扬卫星建设者们的奉献精神。1984年,新中国成立35周年大阅兵期间,“东方红二号”发挥了巨大作用,全国人民通过卫星转播共同见证盛况,激昂欢庆。

凭借这项技术成果,后续数年内中国陆续发射多颗自主研发的通信卫星,虽然有成功亦有失败,但都极大推动了中国通信事业的发展。

“东方红二号”卫星成功发射,标志着中国进入了自主通信卫星新时代,是从零到一的巨大跨越,代表了国家科技自主创新的里程碑。

新中国成立以来,各行各业如火箭般飞速发展,这一切都离不开无数人的辛勤努力。正如“东方红二号”的成功背后,凝聚了卫星建设者的敬业与奋斗。

同时,我们更应致敬张爱萍将军。正是他的果断与担当,使“东方红二号”得以顺利运行。正因为有像张爱萍这样坚韧不拔的国家脊梁,才有了我们今天的幸福生活。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

天舟九号货运飞船成功对接中国空间站,6.5吨物资送达太空

2025-07-1611阅读

-

6.5吨“太空包裹”送达中国空间站

2025-07-1611阅读

-

6.5吨“太空包裹”送达中国空间站

2025-07-1611阅读

-

6.5 吨物资送上中国空间站,天舟九号“太空快递”打包技巧公布

2025-07-1611阅读

-

天舟九号“太空快递”大揭秘:6.5吨物资如何打包送上空间站?

2025-07-1611阅读

-

应用场景再上新,深圳机器人搭地铁“上岗”打工送货

2025-07-1611阅读

-

木卫二海洋中,或许有章鱼般的外星生物?专家:有一定可能性

2025-07-1611阅读

-

全球首例!深圳机器人自主搭乘地铁配送货

2025-07-1611阅读

-

全球首例!深圳机器人搭地铁为商家送货

2025-07-1611阅读

-

宇树科技王兴兴:未来3到5年,人形机器人应用会越来越快

2025-07-1611阅读