暑假期间,太原迎泽区滨河小学五年三班 “家庭小小实验室” 活动持续升温。从追光奔跑的太阳能小车到试管里的色彩魔术,再到干冰腾雾的视觉震撼,孩子们在家校协作中拆解科学密码,让客厅、阳台成为 “科研第一现场”,上演了一场场充满童趣与思辨的探索狂欢。

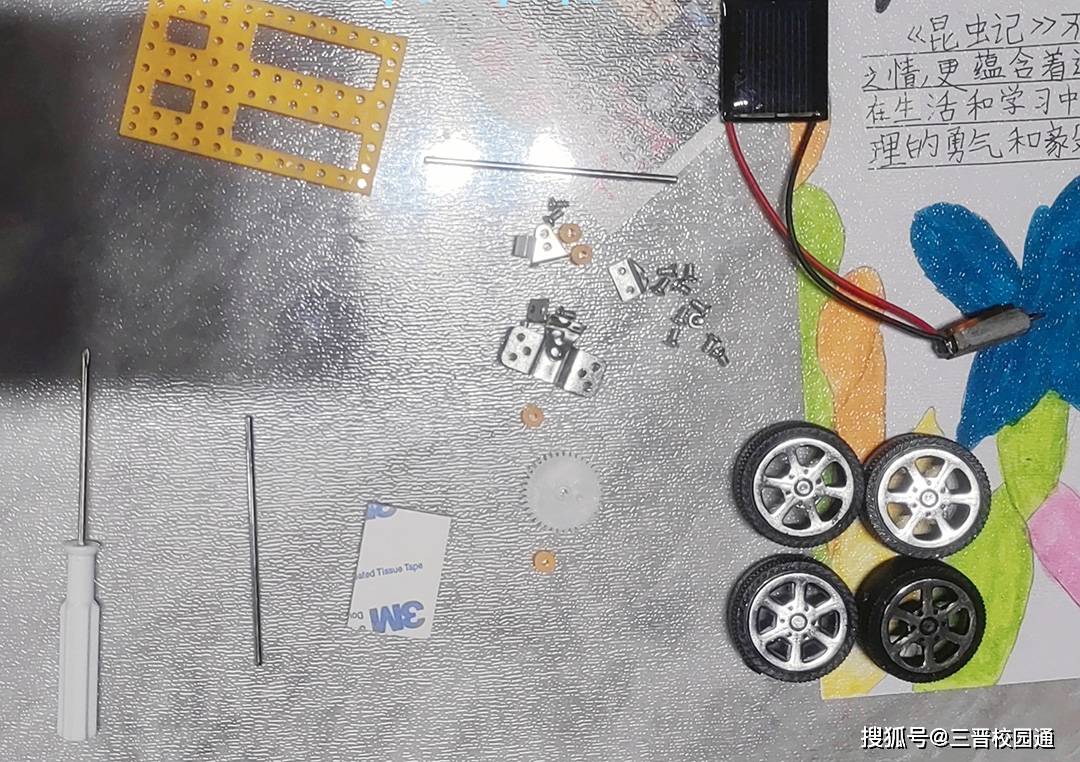

暮色漫进客厅时,孩子半伏桌沿,鼻尖几乎贴着太阳能小车,指尖捏着迷你螺丝刀,对准太阳能小车的齿轮缝隙,这是他调试的第5次。前四次要么齿轮卡壳,要么线路接反让电机 “反向罢工”。等到正午强光时分,他把小车移到阳台灰砖上,终于车轮 “嗡” 地转动,影子随车速在砖缝间迅速拉长;傍晚光线转弱,车身像被按下慢放键。

“原来太阳能板是个‘挑剔的能量管家’!” 孩子在实验本画下太阳和小车的连线,“阳光斜10度,力气少一半;加装电池盒后,阴天也能跑,这叫‘双动力备份’!” 实验结论清晰记录:太阳能板将光能转化为电能驱动电机,光照强度、角度直接影响动力输出,电能可作为补充能源突破天气限制。

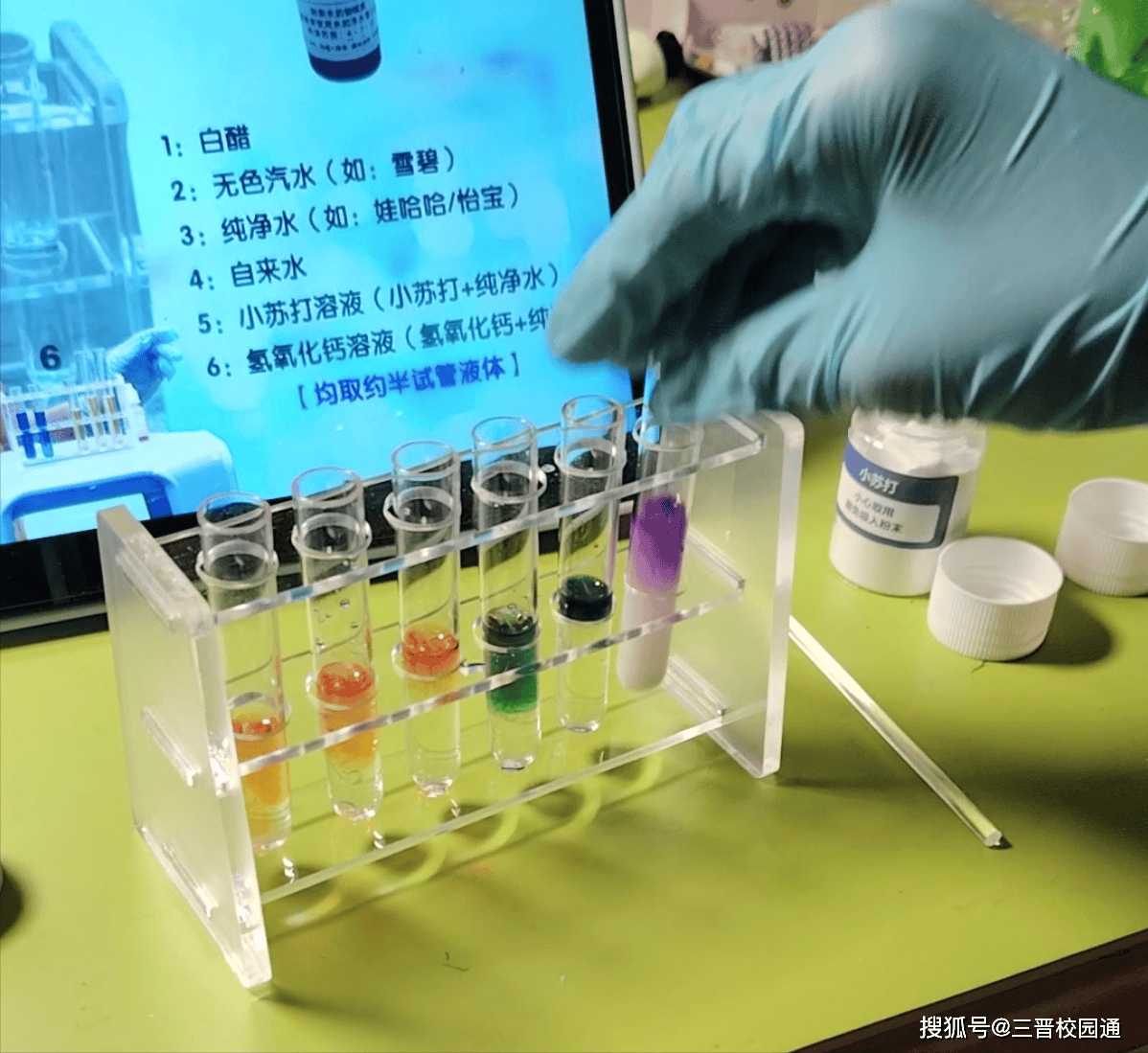

家庭试验台上,六支试管整齐列队。“柠檬汁比白醋更酸!颜色红得像烧起来!” 孩子举着试管惊呼。更绝的是中和实验:她把酸液与碱液混合,紫色竟慢慢褪成淡粉,“它们在打架!最后谁也打不过谁,变回中间色了!” 稚语背后,是 “酸与碱相遇发生中和反应” 的科学逻辑。实验结论最终定格:酸性物质使指示剂变红 / 橙,碱性显绿 / 紫,中性保持原色;酸与碱可通过中和反应改变特性。只见家长手持装有紫粉色液体的容器,将干冰投入的瞬间,白色泡沫如浪花般喷涌而出,裹着丝丝凉意漫过孩子们的指尖。几个孩子瞪圆双眼,不禁伸长脖子想看清液体交融瞬间,有的孩子忍不住伸手,却在触碰到白雾前猛地缩回——被科学的奇妙与秩序悄悄征服。

家长揭秘:干冰是固态二氧化碳,投入水中会快速升华(从固态直接变气态),过程中疯狂 “抢热量”,让周围水蒸气冷凝成雾。这场 “云雾魔术”,实则是物态变化与吸热原理的直观演示,让 “升华” 不再是课本里的冰冷概念。

活动中,家长从 “旁观者” 变身 “编外研究员”:翻箱倒柜找旧电池、举着手机查 “胶水粘不住齿轮咋办?”“干冰升华会冻伤手吗?”,甚至和孩子争论 “齿轮咬合角度”。 难题在交流中化作解法,让科学真正渗透进生活的褶皱。

班主任康老师感慨:“当阳台阳光、厨房调料、干冰道具都成为实验素材,科学就不再是遥不可及的符号,而是孩子们伸手就能抓住的惊喜。”

这个暑假,五年三班的家庭实验室里,光能驱动小车丈量地砖,酸碱碰撞晕染试管,干冰腾雾模糊了魔法与科学的边界。孩子们在 “试错 — 解谜 — 创新” 的循环里,不仅掌握能量转化、酸碱特性、物态变化的原理,更收获了观察的敏锐、探究的韧性。当他们的指尖沾染胶水、试管里泛起彩虹,科学的种子已在生活的土壤里,悄然长成照亮未来的火炬。

迎泽区滨河小学

编辑:田田

审核:智慧

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

中国天眼,又有新发现!

2025-07-162阅读

-

美国重返月球路或更难走了,星舰测试中出现爆炸,登月火箭助推器测试也爆炸了

2025-07-162阅读

-

三问“太空快递员”新差事

2025-07-162阅读

-

旅行者号飞船在太阳系边缘“撞墙”,难道太阳系是一个“牢笼”?

2025-07-162阅读

-

美国重返月球路或更难走了,星舰测试中出现爆炸,登月火箭助推器测试也爆炸了

2025-07-162阅读

-

旅行者号飞船在太阳系边缘“撞墙”,难道太阳系是一个“牢笼”?

2025-07-162阅读

-

“太空健身器”即墨造!为航天员长期在轨健康提供关键保障

2025-07-162阅读

-

极端天气频繁,人类有能力应对吗?

2025-07-162阅读

-

又一个“首次”!中国天眼FAST再传好消息

2025-07-162阅读

-

“太空健身器”即墨造!为航天员长期在轨健康提供关键保障

2025-07-162阅读