时代的进步离不开科技的飞速发展,而科技的发展更离不开默默奉献的科学家们。换句话说,如果没有那些为国家不懈努力的科研工作者们,我们的生活可能还停留在过去的某个时代,无法体验今天的便利和创新。

然而,令人震惊的是,即便是这些为国家付出了毕生心血的科学家,也曾在外求学时经历过令人难以想象的艰苦日子。曾有一位科学家,他便是我们的光电子技术院士——马祖光。他不仅是我国激光电子领域的开创者,更是我们中国科技事业的骄傲。要是没有马祖光当年带着学成的成果回国,国家的激光技术可能还会落后十年。而就是这样一位在科学界拥有卓越贡献的科学家,却在国外的求学生涯中,只能吃着清水挂面度日,度过了整整两年。

马祖光出生于北京,早年在山东大学深造,1950年,他响应祖国的号召,前往黑龙江哈尔滨工业大学攻读研究生。在20世纪80年代,马祖光赴德国进修,期间他发现了“钠双原子分子第一三重态跃迁”的现象,这一发现打破了科学界的认知,成为全球首次出现的新现象。然而,在德国求学时,马祖光为了节省开支,餐食几乎全靠清水挂面度日。每当夜幕降临,实验室空闲时,他便利用这一时段进行实验。白天,实验室为德国科研人员所用,他便在晚上默默工作,直到清晨。当他回国时,他的行李箱里满载的,不是奢侈的物品,而是他大量的实验笔记和所用的器材,而他节省下来的钱也毫不犹豫地交给了国家。如此节俭朴素的生活,令人敬佩不已。

回到国内后,马祖光依然在低矮阴冷、潮湿的地下室里坚守工作。一个为国家付出一生的科学家,难道不该得到国家更好的关照吗?他难道不该享受更好的科研环境和待遇吗?

自改革开放以来,中国的出国留学人数逐年增加。据教育部数据统计,截至2021年,已有近500万中国学生完成学业,而未来这一数字还会继续增长。然而,令人担忧的是,愿意回国为国家贡献力量的留学人员却只有四成,约有100万人选择留在国外,甚至放弃国籍,投身他国事业。这一现象反映了我国人才流失的严峻形势。

而其中,最让人吃惊的数据来自于美国《国家科学基金》杂志。根据该杂志的调查,在留美博士中,愿意回国的人仅占20.6%,高达79.4%的中国博士选择留在美国继续发展。这一数字意味着,许多顶尖人才宁愿留在国外,而不愿意回到祖国继续为科研事业贡献力量。这一现象无疑是令人痛心的。

那么,究竟是什么原因导致了如此严重的人才流失呢?我认为,背后有着多方面的因素,其中有三个主要原因尤为突出。

首先,国内对于知识产权的重视程度远远不足。许多导师在学生取得科研成果后,往往会要求学生将成果的专利转让给自己,甚至把自己作为第一作者署名在学生的科研论文上。这种现象让许多刚刚开始科研道路的学生感到失望和挫败。难道我们不应该更加珍视和尊重这些才刚踏上科研之路的年轻学者吗?

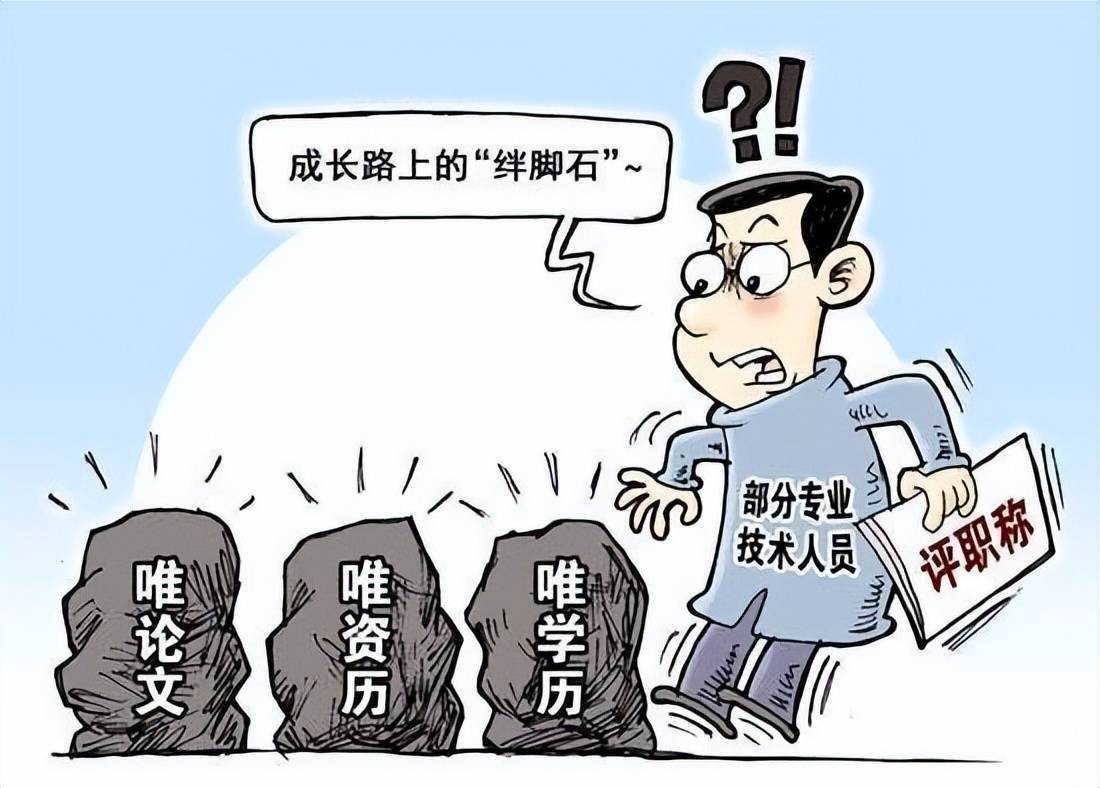

其次,国内学术界的“论资排辈”现象十分严重。许多初入科研领域的学生,除了需要做好自己的科研项目外,还需要搞清楚自己背后的导师是谁,是否有权威背景。如果是知名导师的学生,就会得到更多的关注和尊重。这种过分强调“师承”的情况,有时会导致对学术本身的忽视。难道我们不应该更多地注重知识的探索和创新,而不是一味追求关系和背景吗?

最后,国内的科研环境亟待改善。许多已经取得显著成绩的科学家,虽然不追求名利,生活朴素,但他们依然需要一个良好的科研环境。就像马祖光,即使拒绝了多次奖金,却依旧在阴冷潮湿的地下室坚持工作。我们为什么不可以改善这些科研场地,为马祖光这样的科学家提供更好的条件呢?在国外,科研环境得到了充分的重视,科学家们不仅拥有充分的资金支持,还有最先进的科研设备和优质的工作条件。在这样的环境下,他们的科研成果自然也能层出不穷。

科技的进步是国家兴盛的重要基础,而人才则是科技发展的源泉。如果一个国家不能有效留住顶尖人才,必然会对其未来发展造成限制,这也会直接影响国家的强盛与否。

那么,究竟为何我们无法留住高端人才呢?你对此有什么看法?欢迎在评论区和我们一起探讨。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

【新书】《生命传》:基因不是答案,而是问题的开始

2025-07-170阅读

-

“飞天”健身器上天!青岛英派斯为航天员健康护航

2025-07-170阅读

-

空客最畅销窄体客机首次在中国进行高难度机身系统装配

2025-07-170阅读

-

向新而行·育见未来丨武汉:打造人形机器人完整生态体系 为全球具身智能发展提供 “武汉方案”

2025-07-160阅读

-

宇树科技王兴兴亮相国新办:未来3至5年,人形机器人应用将加速

2025-07-160阅读

-

机器人共舞“智”造“新”时刻

2025-07-160阅读

-

黄仁勋:中国有非常独特的优势发展人形机器人

2025-07-160阅读

-

迎接下一个AI浪潮,近千只机器人概念股集体“躁动”

2025-07-160阅读

-

武汉市力争2027年人形机器人产业规模超100亿元

2025-07-160阅读

-

对话 | 做“金字塔尖”的手术机器人

2025-07-160阅读