近年来,“燃油车只剩3年”的预言频繁被行业专家提及,引发了广泛讨论。这一观点看似激进,但其背后却有一系列技术、市场和政策层面的现实逻辑支撑。

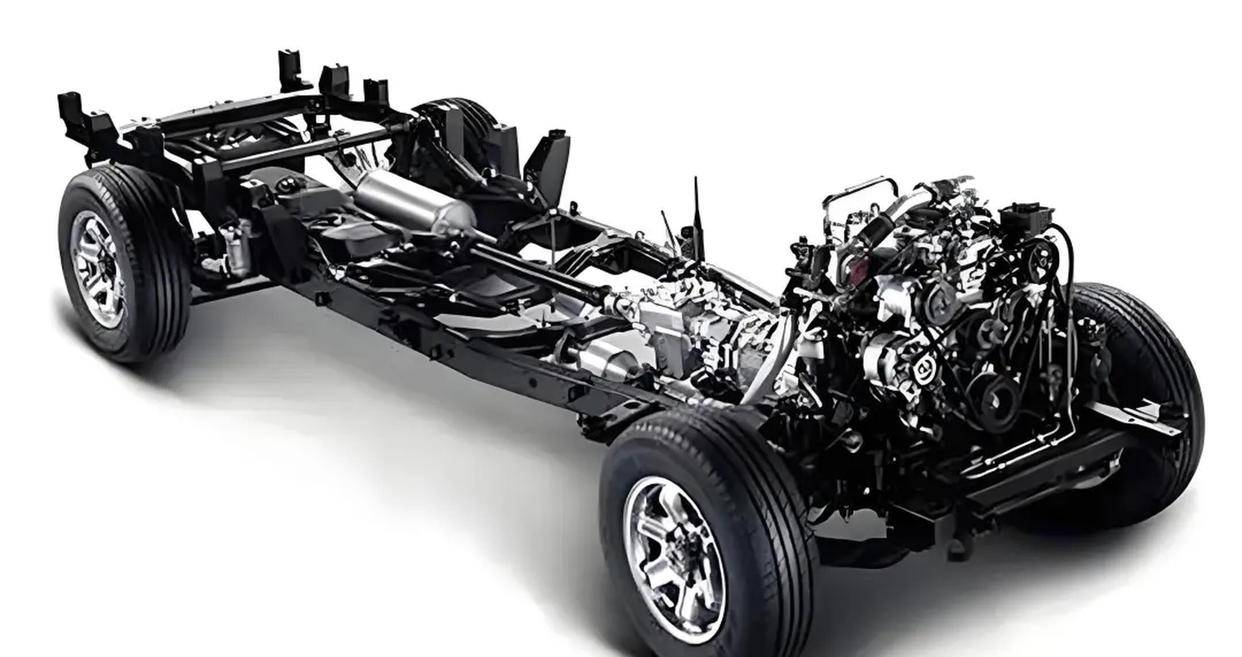

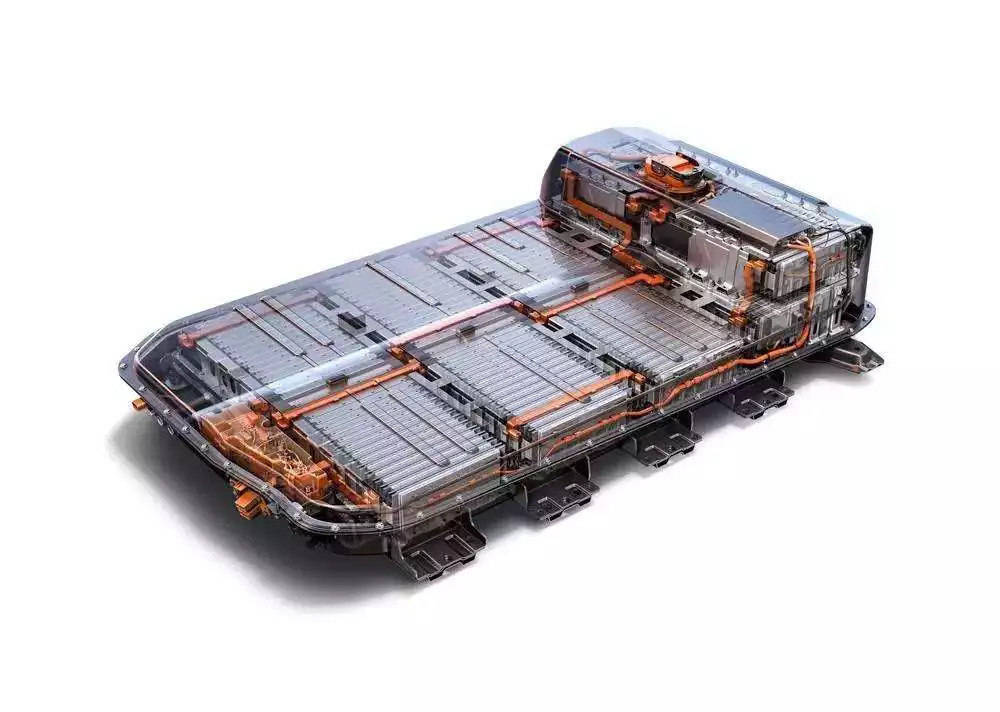

插电式混动(PHEV)和增程式电动车(REEV)的普及,彻底打破了纯电动车(BEV)的续航瓶颈。

以比亚迪DM-i和理想汽车为例,这类车型在短途车况下可纯电行驶100-200公里,满足日常通勤需求;长途车况则通过燃油增程或混动模式,综合续航普遍突破1000公里,且油耗低至3-4L/100km。

这种“短途用电、长途用油”的模式,不仅解决了电动车的里程焦虑,还将燃油车的油耗优势彻底瓦解。

更关键的是,新能源车的使用成本优势显著。假设年均行驶2万公里,插混车型的电费成本仅需约2000元,而传统燃油车的油费则高达1.2万元。

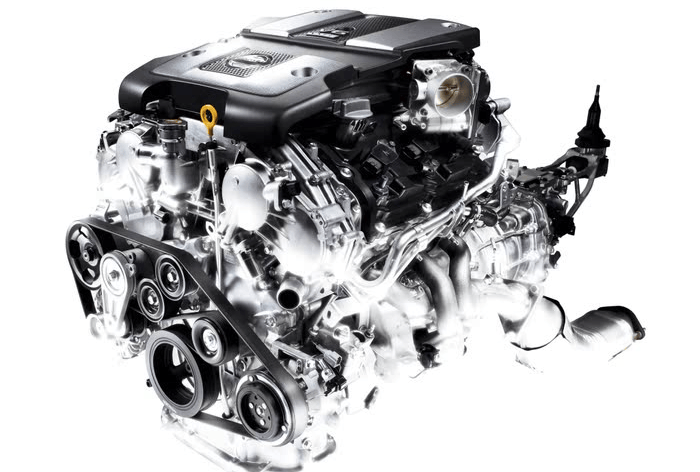

加之电动车保养成本低(无需更换机油、火花塞等),综合使用成本差距进一步扩大。

新能源车的核心竞争力已从动力系统延伸至智能化领域。以特斯拉、小鹏为代表的品牌,通过OTA升级、智能座舱和自动驾驶技术(如FSD、XNGP),重新定义了汽车的用户体验。

传统燃油车受限于机械架构,难以实现类似的快速迭代。例如,大众ID系列的车机卡顿问题频发,而同期上市的蔚来ET5已支持高速领航辅助驾驶。

此外,电动车凭借电机特性,在加速性能(如比亚迪汉EV零百加速3.9秒)、静谧性(无发动机噪音)等方面形成碾压态势,直接冲击了燃油车的高端市场。

2024年第三季度,上汽集团净利润同比暴跌93.53%,仅剩2.8亿元;广汽集团更是出现十余年来的首次亏损,净亏损达13.96亿元。

这些数据折射出燃油车业务的残酷现实:在新能源车挤压下,传统车企的销量与利润率同步下滑。

更致命的是,燃油车需承担高昂的合规成本。以国六B排放标准为例,车企需投入数百亿元升级发动机技术,但市场回报却微乎其微。

某合资品牌为满足排放标准开发的1.5T发动机,成本增加20%,但终端售价仅能提升5%。

面对生存危机,多家车企已宣布燃油车停产时间表。本田,2027年后停止投放新燃油车型;长安汽车,2025年全面停售燃油车;沃尔沃,2030年转型纯电品牌。

这些决策背后,是传统车企对燃油车市场前景的集体悲观。正如零跑汽车创始人朱江明所言:“纯燃油车的研发投入已无意义,未来属于电动化与智能化。”

自2017年实施以来,“双积分”政策通过新能源积分(NEV积分)与平均燃料消耗量积分(CAFC积分)的双重考核,迫使车企加速电动化转型。

2024年,新能源积分价格一度突破3000元/分,导致燃油车产量越大的企业负担越重。

以上汽大众为例,其2023年因积分缺口需支付超10亿元购买积分,相当于每辆燃油车成本增加约2000元。

2024年工信部发布的《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》征求意见稿,要求2026年起燃油车百公里油耗降至2.57-4.7升。

这一标准几乎宣判了纯燃油车的“死刑”——即便是最省油的丰田混动车型(如卡罗拉双擎,油耗4.1L/100km),也仅勉强达标,而主流燃油车普遍在6-8L/100km。

欧盟“2035禁燃令”已进入立法程序,中国虽未明确时间表,但海南、上海等地已试点2030年禁售燃油车。政策信号清晰表明:燃油车的退出已从市场选择升级为行政意志。

尽管上述三大原因极具说服力,但仍有观点认为“3年论”过于激进。

能源结构的复杂性,全球石油消费仍占能源总量的31%,发展中国家对廉价燃油车的依赖短期内难以改变。

技术融合的可能性,合成燃料(e-Fuel)和氢内燃机的研发,或为燃油车续命。保时捷投资的智利Haru Oni项目已实现合成汽油量产,碳排放减少80%。

市场分化的现实,在充电设施匮乏地区(如中国西北、非洲),燃油车仍是刚需;性能车文化(如保时捷911)也难被电动车取代。

然而,这些反驳更多指向“存量市场”的延续,而非“增量市场”的活力。从产业趋势看,2025年中国新能源车渗透率预计突破50%,且新增产能几乎全部投向电动化车型。这意味着,燃油车的“退出”并非物理消失,而是逐步沦为边缘化选项。

一场不可逆的产业创新,燃油车的命运,本质上是能源创新与产业升级的缩影。

3年时间或许略显紧迫,但方向已不可逆转。对消费者而言,选择燃油车还是新能源车,已不仅是技术偏好的问题,更是对时代浪潮的回应。

正如DeepSeek的警示:“当清洁电力系统全面建成时,燃油车的黄昏才会真正降临。”

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

现代全新Nexo FCEV氢能源车亮相,续航700公里只需5分钟充气?

2025-04-0629阅读

-

2025上海车展重磅新车前瞻-SUV篇

2025-04-0629阅读

-

本田全新电动SUV曝光,全新设计风格,外观很个性,2026年上市

2025-04-0629阅读

-

东风乘用车3月销量大增,单月交付新车超2万台!

2025-04-0629阅读

-

比亚迪全新跑车内饰谍照曝光!预计在 2025 年上海车展亮相

2025-04-0629阅读

-

宝马全新中量级ADV F450GS即将上市,轻量化设计引关注!

2025-04-0629阅读

-

中国电动车销量暴涨:弯道超车还是政策红利?深度解析核心驱动力

2025-04-0629阅读

-

现代氢能源汽车终于来了,车长4750mm,充气5分钟续航700公里

2025-04-0629阅读

-

纯电/增程/插混,哪个才是更优选择?

2025-04-0629阅读

-

Rimac要收与布加迪合资公司全部股份,纯电布加迪你敢想?| 酷乐汽车

2025-04-0629阅读