当下主流市场上,虽然各家车企的辅助驾驶方案名字五花八门,但技术本质上主要都是分成两类,一类是完全仅仅依靠摄像头的纯视觉方案;另一类是则是以激光雷达为核心的融合感知方案。

纯视觉方案的好处是在硬件上做减法,摄像头成本仅为激光雷达的1/5,依靠摄像头模拟人眼视觉,结合算法和大模型来理解环境。其短板就在于纯视觉在光线不足(夜间)或过曝时易漏检,雨雪雾霾天气性能下降,对数据和算力的积累要求也很高。

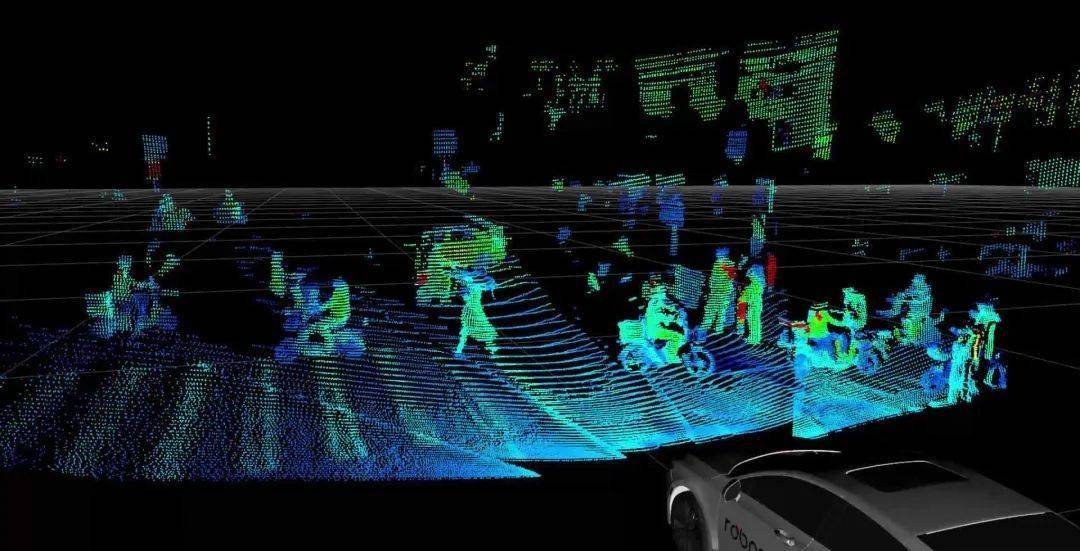

激光雷达融合感知方案增加了众多的雷达、摄像头,很容易就让人能够理解它是更强调一种“安全冗余”的理念。激光雷达和毫米波雷达能够更精确的测量物体与车辆之间的距离,进而构建三维环境模型,并且可以全天候工作,不太容易受环境影响。缺点毫无疑问是成本高、系统复杂度高、数据处理及存储量大。

简单来说,纯视觉是“人海战术”,靠堆数据拼算法,激光雷达是硬件不够,雷达来凑,靠堆硬件和算力。

也许是为了更符合普通用户的直觉和常识,让他们更容易接受,这两类方案很自然就被车厂从价格定位上做出了区分。硬件更少的纯视觉方案主要用在20万元以下的车型上,而20万以上,特别是30万以上车型,基本上都会采用激光雷达。

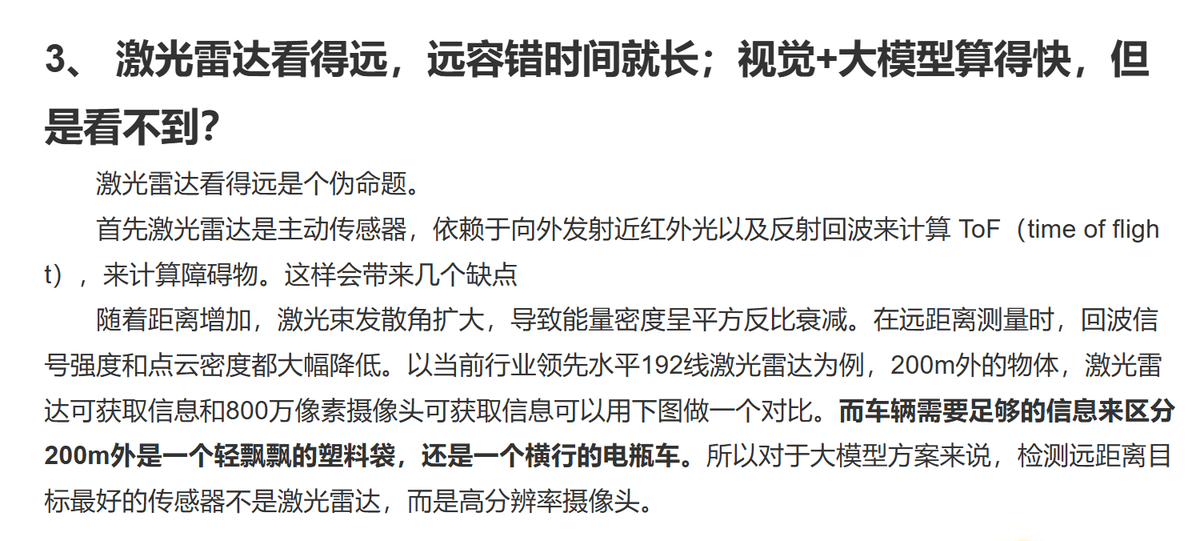

但究竟这两种方案孰优孰劣,业内的争议和分歧从来都没有停止过。最近小鹏汽车自动驾驶产品高级总监袁婷婷就直言:“激光雷达看得远是个伪命题。”这一观点引发行业激烈讨论。

关于她的论点和原理性解释,太深奥的咱们就不说了。用大家能听懂的话来总结就是:激光雷达是依赖于向外发射近红外光以及反射回波来计算和障碍物的距离,辨别障碍物的形状的。当测量距离越远的时候,获得的信息密度越低,也就难以准确识别甚至误识别真实目标。200米开外,当前行业领先水平的192线激光雷达,也许还不如高分辨摄像头。

不光是袁婷婷,作为纯视觉方案的坚定支持者,马斯克也多次批评过激光雷达方案,甚至称“只有傻子才会用激光雷达”,称其为“错误的解决方案”。

但本质上这是不同车企技术路径选择的一种商业行为,无论是特斯拉还是小鹏,力主纯视觉方案的最重要原因还是在于纯视觉的低成本,同时能够极大的拉低辅助驾驶的门槛。

从去年下半年开始,搭载纯视觉方案的乐道L60、小鹏MONA M03、深蓝S7乾崑智驾版等车型,都是聚焦于20万元以下市场。今年还会有更多搭载纯视觉方案的车型问世。几乎都是出于成本原因,要降低门槛,抢占中低端市场。

而技术本身,其实并没有绝对优劣之分。因为不管是哪种方案,最终都会归结到算法、模型、算力这些软件层面的竞争。此前某知名汽车垂媒平台对数十款热门车型的辅助驾驶技术进行评测,评测结果就颠覆了所有人的认知。

不同方案的新老车型,各有胜负,半斤八两,有四激光雷达车型输给了单激光雷达的老车型,有算法优化的纯视觉车型胜过了搭载激光雷达的车型。这说明在现阶段,在复杂的行车场景中,无论哪种技术路径,都难言绝对安全。差异很大程度就在于各家的算法和算力差距。

但对于我们普通的消费者而言,该如何选择呢?

笔者认为,既然在短时间内两种技术路线不可能分出决定性的高下,那么我们买车就抛开车企的宣传话术,无非只是遵循三个原则:

第一个原则是相信堆料带来的安全冗余。这很好理解,用我们普通老百姓最朴素的逻辑来说,多一种传感器未必就更好,但最起码能多一点可能性。预算充足就多上几个雷达,上更强的芯片,至少心理上的安全感会多一点。

第二个原则是体验为主的原则。不管是哪种辅助驾驶方案,哪家车企,哪款车型,还是要自己亲自体验一下,辅助驾驶能不能用,好不好用,体验过后自然有答案。不要道听途说,盲目相信别人的推荐,或者某些暴论。

第三个原则是相信品牌。辅助驾驶技术在经历了这些年的发展之后,无论从行业还是从市场口碑来说,已经分出一二三梯队的格局。比如像华为、小鹏这些企业的方案,就算再不济,始终会比第二甚至第三梯队的要更靠谱一些。

写在最后:

在辅助驾驶技术快速迭代的今天,指望一笔投资就能买一台在未来几年里辅助驾驶都不会过时的车,几乎没有可能性。所以,技术方案的优劣,对我们普通老百姓来说,没有太多意义。大家根据自己的钱包来投票,把现在的辅助驾驶当做是一道“甜点”,而不是“主菜”,就足够了。你会选择哪种辅助驾驶方案,不妨也来评论区发表一下意见吧。(文/ 老炮 )

注:配图来自网络,权利归原作者所有,如有侵权请联系删除,一并感谢!本文仅代表作者个人观点,不代表的立场。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

吉利4.9米长全新插混!银河A7申报图曝光!

2025-05-2413阅读

-

深蓝S09上市,六座增程SUV仅售23.99万起,华为高阶辅助驾驶加持!

2025-05-2413阅读

-

吉利4.9米长全新插混!银河A7申报图曝光!

2025-05-2413阅读

-

从燃油车到电车,我的真实感受:差距究竟有多大?

2025-05-2413阅读

-

最高续航835公里,小米YU7正式亮相,7月上市百公里加速3.23秒

2025-05-2413阅读

-

官宣!5月第3周燃油MPV销量,赛那夺冠,奥德赛第6,威然第13名

2025-05-2413阅读

-

承诺一年保价!深蓝S09上市即交付,售价23.99万起!

2025-05-2413阅读

-

2025款东风奕派eπ007焕新上市 全系售价11.59万元起

2025-05-2413阅读

-

新能源充电桩类型知多少?一文带你详细了解

2025-05-2313阅读

-

红旗H5 PHEV和天工06上市-长沙站

2025-05-2313阅读