中国科学界近日迎来一项重大突破,中国科学院院士侯增谦与其团队在《自然-天文学》期刊上发表文章,详细描绘了天问三号火星探测任务的宏伟蓝图。该任务计划于2028年发射,预计在2031年实现火星样品的返回,这将标志着人类历史上首次从火星带回样本的壮举。

侯增谦院士不仅是天问三号的首席科学家,还兼任国家行星探测工程的首席科学家。在接受《中国科学报》专访时,他深入探讨了任务的进展、科学目标以及面临的挑战。他提到,天问三号标志着中国行星探测工程从工程驱动向工程和科学双轮驱动的战略转型,展示了中国在深空探测领域的科学探索能力。

天问三号任务的核心目标是多方面的。首要任务是探寻火星潜在的生命迹象,包括生命标志物、化石和古菌等。其次,研究火星的宜居性演化,如水、大气和海洋的演变历史。最后,了解火星的地质结构及其演化历程,从表面构造到内部结构的全面探索。这三个目标相互关联,共同构成了天问三号任务的科学框架。

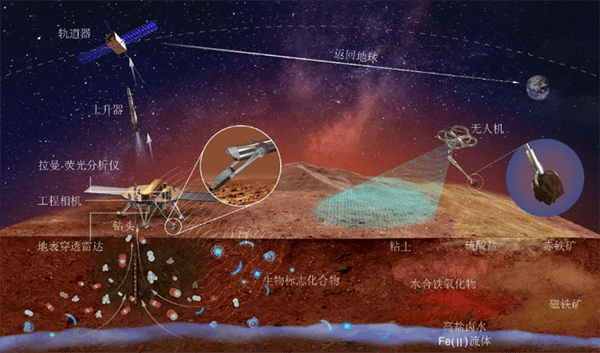

为实现这些目标,侯增谦团队设计了覆盖三大科学主题的“全链条探测策略”。特别针对火星潜在生命遗迹的探测,提出了四大关键研究模块:采样地点选择、样品类型确定、采样方法设计以及样品利用计划。这一系列细致入微的规划,旨在破解火星是否曾存在生命的未解之谜。

在采样方式上,天问三号展现出了独特的创新。工程总体初步设计了三种取样方式:表土铲取、深层钻探以及无人机辅助抓取。特别是无人机辅助采样,能够在着陆点附近数百米范围内进行远距离采样,最大限度地避免了探测器着陆可能带来的潜在污染。天问三号计划进行两米深的钻探取样,这在国际上尚属首次,将获取比美国“毅力”号火星车更深层次的样品。

污染控制是天问三号任务中不可忽视的重要环节。侯增谦强调,无论是前向污染还是后向污染,都必须严格防控。中国作为首个实施火星取样返回的国家,将遵循空间研究委员会的行星保护政策,确保火星环境不受地球物质污染,同时防止火星潜在生命对地球生物圈的污染。为此,天问三号任务将构建从火星表面采集到返回地球后分析的全流程样品保真链条。

着陆区的选址对于科学目标的实现至关重要。侯增谦透露,团队已从最初的80多个预选着陆区逐步缩减到目前的19个,并计划在2026年底前最终确定3个候选着陆区。选址过程综合考虑了工程约束和科学因素,旨在选择最可能有生命繁衍和保存生命痕迹的地方。

在国际合作方面,天问三号秉持全流程、全链条的开放合作态度。从科学目标的凝练、载荷研究与搭载,到返回样品的联合研究,都全面对外开放。侯增谦表示,希望通过行星探测工程搭建全球科学家合作研究的平台,推动全人类共同的科学探索事业的发展。

目前,天问三号任务的关键技术攻关已基本完成,部分系统仍在攻关中。探测器等系统研制已进入试样阶段,科学任务团队正利用各种火星观测数据开展示范性和试验性研究,紧锣密鼓地推进着陆区选址工作。同时,为确保实现首要科学目标,团队正加紧进行以火星生命探寻为核心的全链条研究。

侯增谦院士的工作节奏因天问三号任务而更加繁忙。他透露,自己兼任多个职务,每天几乎都要工作到凌晨,只休息五六个小时,以确保任务的顺利进行。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

工业机器人的革新:2025武汉工博会,引领智能制造新潮流

2025-07-014阅读

-

第九届全国青少年无人机大赛江苏省赛在宜启动

2025-07-014阅读

-

“成都造”放心用③丨工业机器人:海外市场捷报频传,AI让机器人更聪明

2025-07-014阅读

-

【多彩新论】无人机空投,网友为何感慨连连

2025-07-014阅读

-

百望普惠金融业务参谋智能体荣获数字普惠金融应用场景创新成果奖

2025-07-014阅读

-

2025年“领航计划”青年科技人才国情研修活动在珠海举办

2025-07-014阅读

-

厦企加速布局机器人赛道!相关企业已达2.1万家

2025-07-014阅读

-

原来玉米藏着这身份!它真的是粗粮吗?

2025-07-014阅读

-

80后学霸创始人控盘,年亏7100万却手握4亿订单?这家企业携具身智能机器人赴港上市

2025-07-014阅读

-

锚定“端侧AI+机器人”,移远又有大动作!

2025-07-014阅读