在开始阅读本文之前,请您先点击“关注”,这样不仅方便您参与讨论和分享,也能增强您的参与感,感谢您的支持。

众所周知,我国自古以来以小农经济为主,农业一直是我国各个朝代最为重视的事务。可以说,中华几千年的历史,是一部与土地、耕作密切相关的历史。农业活动在古代社会中占据着举足轻重的地位。天时、地利、人和,是古人一直关注的焦点。而其中,天气作为一个至关重要的因素,始终是古代农业生产中不可忽视的决定性因素。

因此,在我国古代,人们常常说“看天吃饭”,意思就是依赖天命,天气变化直接影响农作物的收成。每年春天,农民会举行隆重的祭祀活动,祈求上天庇佑,保佑一年风调雨顺。然而,祈祷能否收到效果,往往还是取决于对天气的准确预知和应对。实际上,想要获得好收成,学会辨别和预知天气变化,成为了古代农业的必要技能。

早在古代,我国的学者就与天文学紧密结合,发明了独特的气象观测方法。这一方法推动了我国古代气象学的发展。与此相对的疑问便是,为什么我们古代如此精湛的天文学和气象学,到了近现代却逐渐落后了呢?

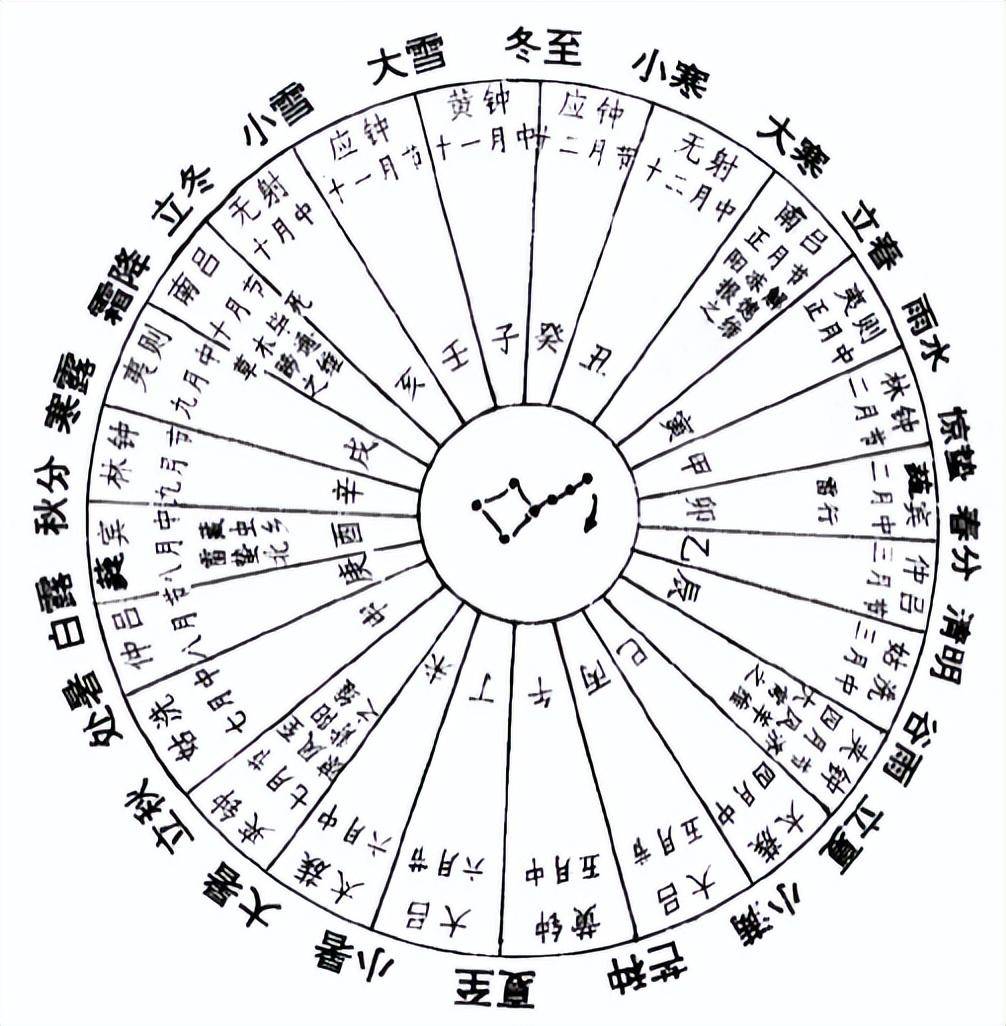

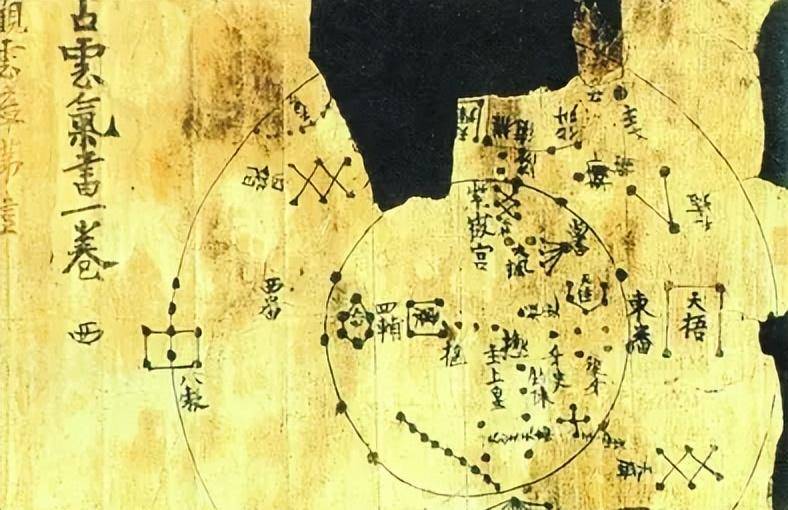

气象学与天文学息息相关,古人没有现代的高科技手段,依赖的主要是对星辰、太阳和月亮变化的观测。通过观察天体的运行轨迹和变化规律,古代人民在长期积累经验的过程中,将天气变化和天体的运动联系了起来,逐步形成了独特的气象学。这种与天文学紧密交织的气象学模式,便是我国古代气象学的一大特色。

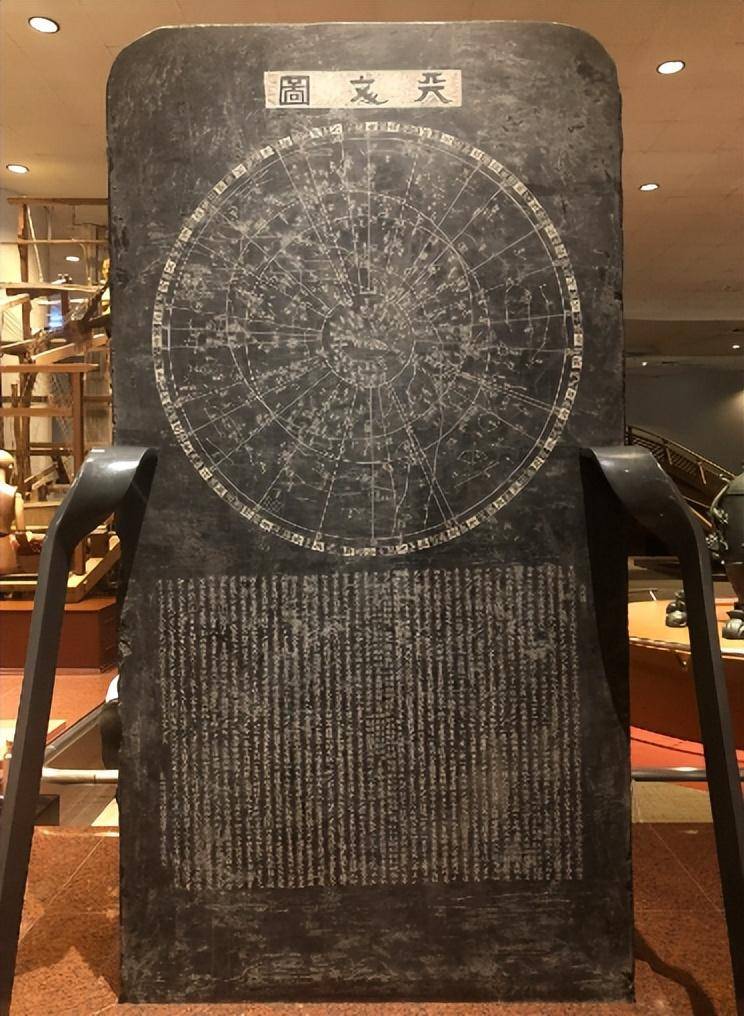

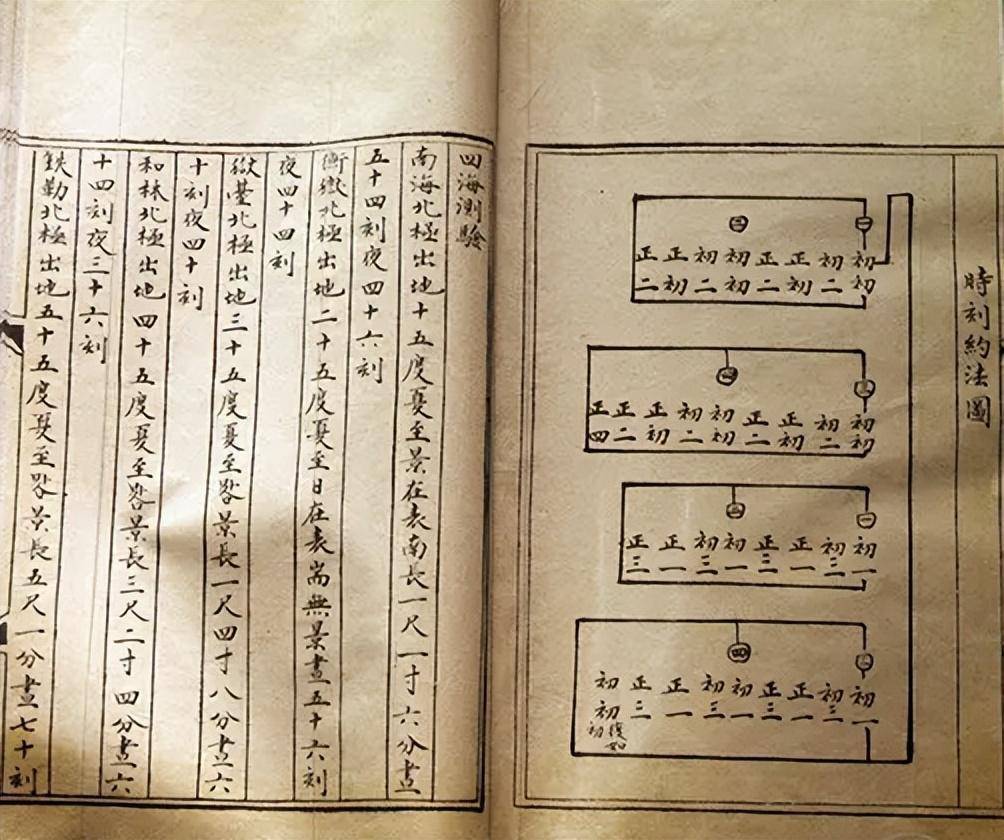

早期,古人对气候的认识基于观察和经验,并早早地制定了影响农业生产的历法。历法不仅是时间的度量工具,更是指导农事活动的重要法宝。比如,农民通过历法了解什么时候播种,什么时候收获,如何应对季节的变化。战国时期,二十四节气应运而生,这一历法体系至今依然适用。二十四节气不仅借助天文现象,还结合了北斗七星的运动规律,把一年划分为二十四个节气。这一历法的出现,极大地指导了农业生产,并成为了我国古代的伟大发明之一。

与此相对,欧洲的农业并没有形成类似于二十四节气的历法。那时,欧洲的农业并未成为社会的核心组成部分,因此他们的天文学观测并非针对农业生产,而是与航海活动紧密相关。例如,希腊的安提卡历法就根据航海的需求,将一年划分为四个季节,分别是适宜航海、最适航海、禁航和不可航海的季节。这也从侧面说明,我国在气象学领域显然领先于欧洲,尤其是在天文学与气象学结合的程度上,欧洲的天文学显得更为单一。

我国的古代气象学记录了大量的气候变化及其成因,并且通过古人的独特方式进行了解释。由于科学技术水平的限制,这些解释大多具有哲学性质,并非现代意义上的科学结论。例如,流星被视为灾难的前兆,某地的气候异常被认为是触怒神灵的结果,甚至有很多神话传说来解释气象现象。这种情况不仅出现在我国,世界各地的古代文明大多也在缺乏科学认知的情况下将气象现象与宗教或哲学联系在一起。

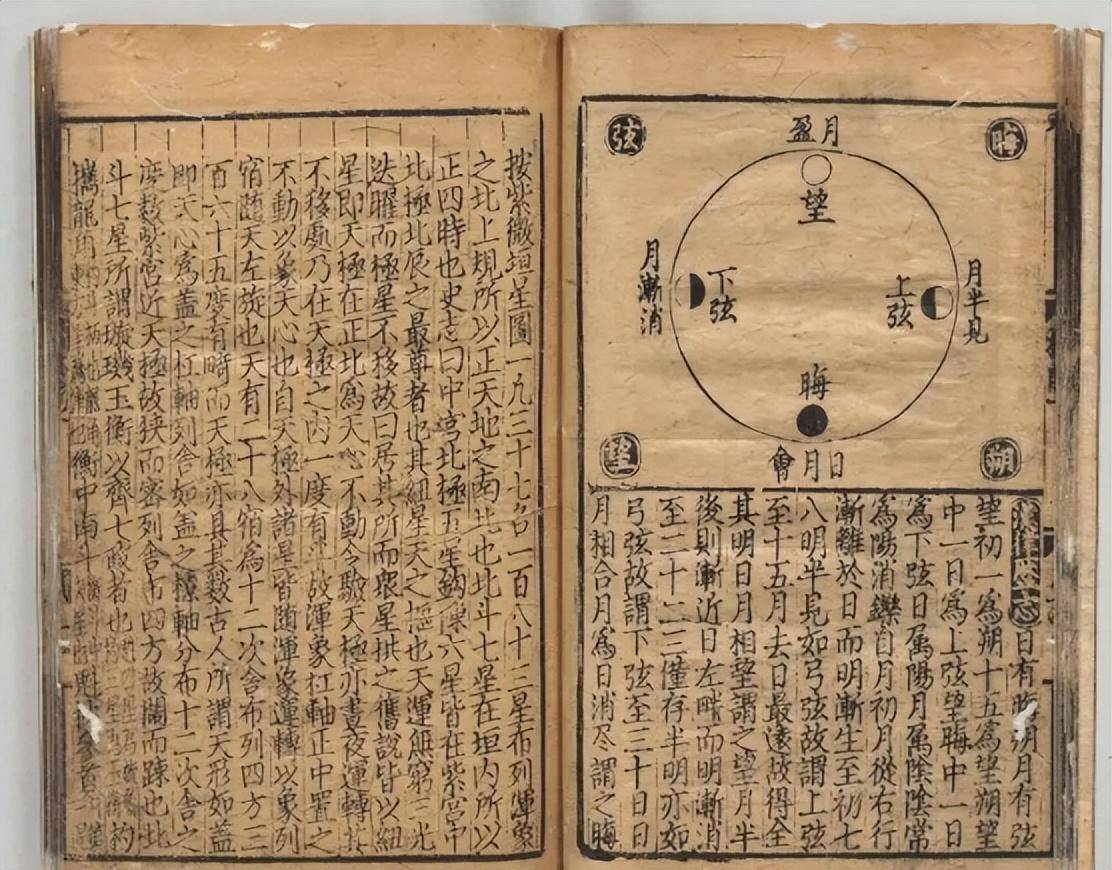

然而,到了汉唐时期,我国的气象学逐渐倾向于科学化的解释。汉代以后,随着天文学和气象学的发展,人们对某些气象现象的理解逐渐深入。比如,古人发明了湿度计,通过大气的湿度变化来判断降雨的可能性。在《淮南子》和《齐民要术》等经典著作中,古人通过长期的观察和总结,提出了许多关于天气变化的预测方法。至今,一些天气谚语仍流传至今,证明了古人对天气变化的精确把握。

东汉末年,诸葛亮借东风的故事更是说明了我国古人对天气变化的精准预知能力。尽管这一历史事件有些神化,但实际上这只是古人准确预测风向变化并巧妙利用于军事的证明。而关于天气和气象的经典书籍,虽然大多与占卜活动相关,但其中也记录了许多气象预测的方法,尤其是在解释日晕、彩虹等自然现象方面,古人有着自己独特的理解。

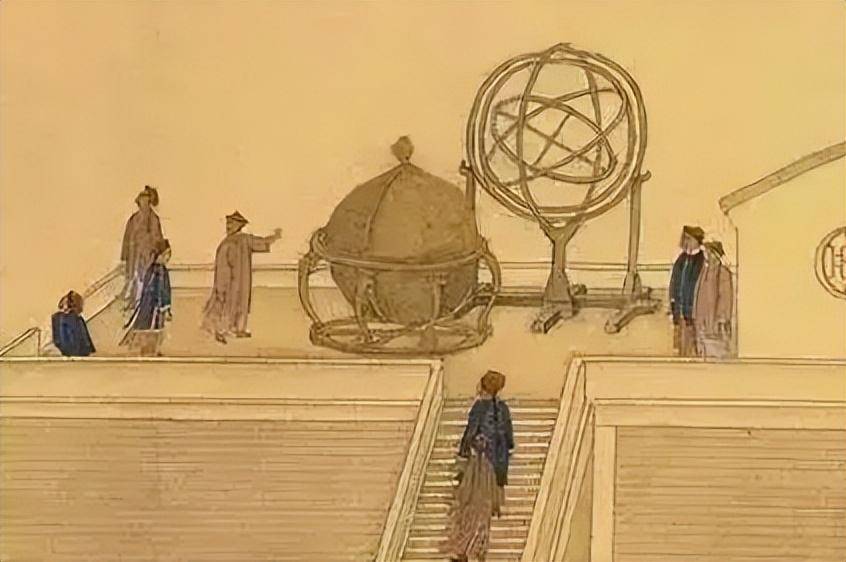

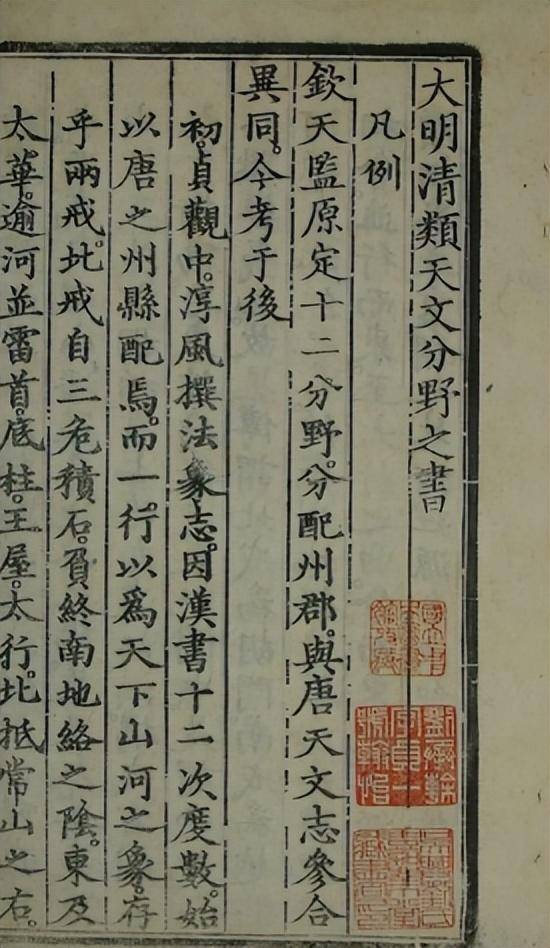

到了宋元时期,我国的天文学达到了顶峰。这个时期不仅是农业发展的黄金时期,也是海洋航行的高峰时期。为了适应日益增长的远洋贸易需求,我国的天文学得到了极大的推动。元朝统治下,天文学得到了空前的发展,尤其是郭守敬等天文学家的贡献,标志着我国天文学的巨大进步。郭守敬编制的《授时历》明确了地球公转一周的时间为365.2425天,这一数据与现代公历的差距仅为25秒,远超西方的同类研究,并且领先了近三百年。

宋元时期的天文学进步,极大地促进了气象学的发展,尤其是在降水量、降雪量的观测上,我国比欧洲早了近三百年。甚至当时我国已经可以准确预知南方梅雨季节的开始和结束。与此同时,学者们开始抛弃传统的阴阳五行说,采用更加科学的方式解释雷电等气象现象。例如,王充在《论衡》中提出雷电并非龙吟,而是“太阳激气”的结果,尽管这一说法尚未被现代科学证实,但至少表现出了早期的科学思维。

然而,宋元之后,我国科技的黄金时代逐渐告一段落,气象学与天文学的研究也逐渐衰弱。到了明代,天文学的观测因缺乏需求而停滞,尤其是在朱元璋实施的严厉政策下,社会对天文学的支持和投资大大减少。由于对天文学的投入减少,原本广泛分布的天文观测台逐渐荒废,导致我国的气象学研究陷入停滞。

明代的“八股取士”制度,也加剧了这一问题。八股文的诞生大大限制了学者的创造力,使得原本能为天文学、气象学做出贡献的有才之士失去了发展机会。由于这一制度的影响,科学思想未能继续发展,导致明清两代在气象学方面的研究几乎停滞。相对而言,宋元时期留下的气象资料要比明清时期更加丰富和准确。

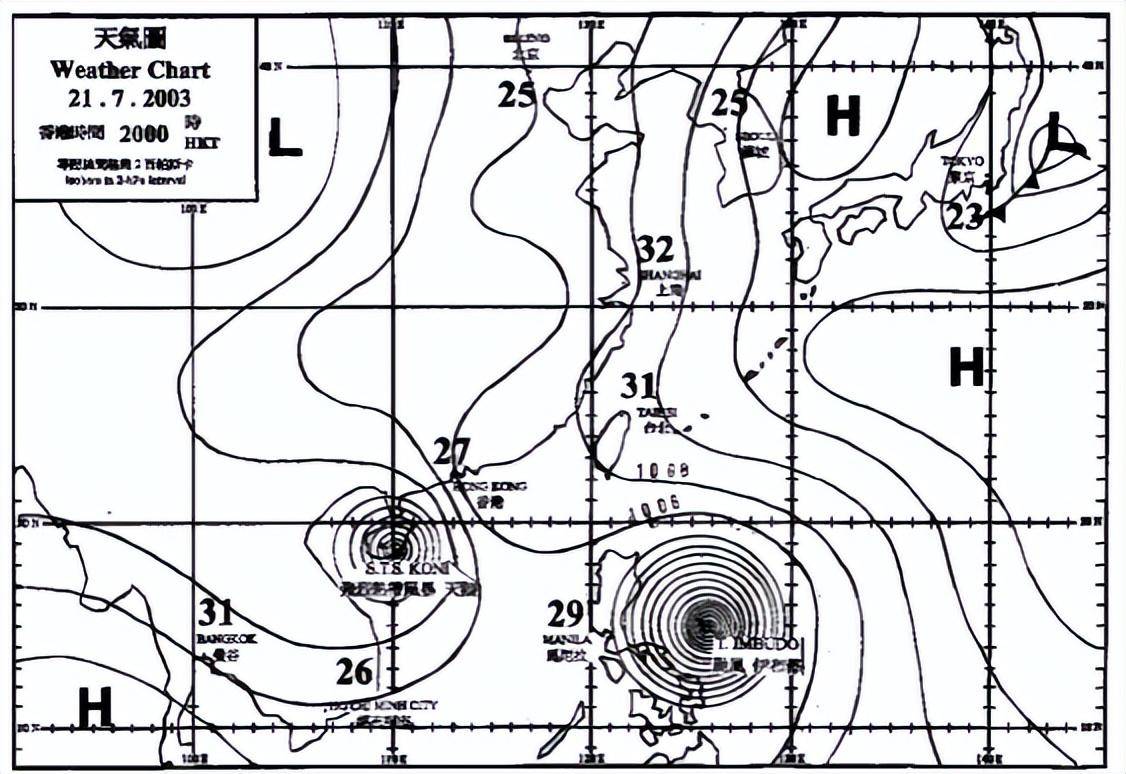

到了近现代,虽然我国气象学一度滞后于西方,但随着科技的发展和国际交流的加强,我国的气象学重新崛起。1944年,我党积极配合美军收集天气数据,标志着我国气象学的重生。1988年,我国成功发射了第一颗气象卫星——风云一号,标志着我国气象学迈出了新的步伐。

参考文献:

《论衡》

《淮南子》

《齐民要术》

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

已知第三个 外星系不明物体造访太阳系

2025-07-034阅读

-

已知第三个 外星系不明物体造访太阳系

2025-07-034阅读

-

【年中盘点】“疯狂”机器人!半年融资超去年,迎来上市热潮

2025-07-034阅读

-

AI养老机器人加速布局日本便利店,2030年普及蓝图初现

2025-07-034阅读

-

AI体验官探北京丨这家AI独角兽为何选择广西

2025-07-034阅读

-

已知第三个!外星系不明物体将造访太阳系,形状和大小目前未知

2025-07-034阅读

-

成都“机器人交警”上岗 端侧AI技术打造“本地大脑”

2025-07-034阅读

-

海南自由贸易港大讲坛‖讲座预告丨李一良:寻找火星生命

2025-07-034阅读

-

龙虾和鹅肝 法国米其林美食将走进国际空间站

2025-07-034阅读

-

亚马逊100万个机器人背后,哪些新趋势值得关注?

2025-07-034阅读