万里海天,“热”力奔赴

——写在天舟九号货运飞船发射成功之际

中国军网记者 杨徐子琳

椰林织翠,碧海鼓浪。陆海相连处的文昌航天发射场,系着大地厚重,面朝星辰大海。当热带的风拂过发射塔架,把海的律动揉进航天蓝。乳白色的长征火箭正静默矗立,等候着一场奔赴星河的约定。

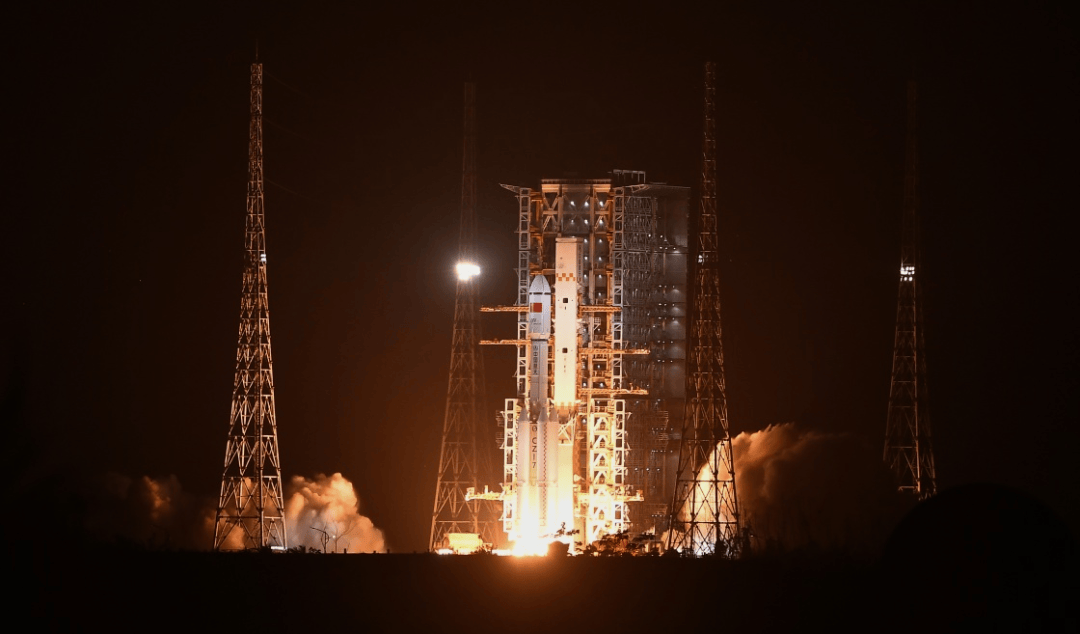

7月15日5时34分,搭载天舟九号货运飞船的长征七号遥十运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射,约10分钟后,天舟九号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,之后飞船太阳能帆板顺利展开,发射取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄

2025年7月15日5时34分,随着01指挥员张楠“点火——”的口令响起,霎时,轰鸣声响彻海湾。长征七号遥十运载火箭搭载天舟九号货运飞船拔地而起,烈焰划过,海面金红一片。

(一)

在海南省的最东端,有个地方和文昌航天发射场相隔不远。海风扬起盐雾,在遍布山头的花岗岩上肆虐。向东南远眺,目光所及之处,万里海天一色,看不到尽头。这里是文昌航天发射场铜鼓岭测控区,负责火箭发射起始阶段信息的跟踪测量,被誉为“万里海天第一棒”。“牧星人”老管就住在这里。

“老管”本名叫管世磊,2012年来到这里,是第一批“航天移民”。从西昌到文昌,他说他想到更艰苦的地方去。

“刚来的时候全是黄土,什么都没有。”没有水、没有电、没有房子,老管和同事就睡在临时搭的板房里。海南的夏天又热又湿,老管总是睡不着。“也没有床,我们一屋子十几个人打地铺。地上有好多蚂蚁,尤其红蚁,有毒,咬一口起好大个包,严重点的都休克了。想去买个药,得开车20多分钟到镇上去。”回想起那段时光,老管也没觉得有多苦,相反,他正享受着学习新设备、新技术的甜。

新设备面临新挑战,哪怕是老管这个测控“老手”也要从零开始。老管没有师傅带,全凭自己一个人摸索。他先从理论学习开始,翻阅大量设备资料,看不懂的地方就向厂家请教。“他们都被我问烦了,有时候都不想接我电话。”老管笑着说,“但没办法啊,不懂啊,还得厚着脸皮问。” 望子成龙,望女成凤。新设备就像老管的“孩子”,他细心呵护、用心研究,倾注了很多心血,但他乐此不疲。

老管也确实有一儿一女,只是工作这么多年鲜少见到他们,直到2022年,家人们搬来这里生活,才彻底结束了这份牵挂与思念。老管的儿子是个航天迷,他最喜欢看火箭发射,可是每次父亲都不能陪他。听着儿子激扬的讲述,老管对发射现场的震撼想象又丰富了一分。此次任务是老管第一次缺席,他要去北京学习。对深耕了多年的岗位,老管有着很深的感情,“还挺遗憾的,我想每个任务都在。”

暂时离别,是为了更好地奔赴——热爱可抵万难,热爱可跨山海。

(二)

“各系统注意,30分钟准备。”

这是李龙飞最紧张的时刻。“不止我一个人这样,屋子里会突然安静。我心跳得很快,感觉时间也过得很快。” 他总是通过“双想”来转移注意力,平复心情——回想一下做了哪些事情,有哪些还没处理完善的;预想一下可能会遇到什么突发情况,怎么处置。

李龙飞是老管的徒弟,也是和老管配合默契的搭档。2017年,大学毕业的他来到文昌工作,短短8年时间就将测控系统的岗位干了个遍。一人多岗,成长飞速。如今的他,也见了不少大场面。此次任务老管虽不在,但他对李龙飞十分托底。

某次发射任务的前一天,李龙飞在例行检查设备时,突然听到了一声轻微的异响。他找来同事一起查找原因,并未发现故障。但李龙飞还是不放心,他把设备一个一个抽出来检查,终于发现有个保险丝座的触点断裂虚搭在上边,机房的除湿机震动带动了设备从而产生响动。发现问题后,李龙飞第一时间将断裂点焊接牢固,规避了风险。“我现在想想都后怕。第二天发射,火箭震动的力量更大,一旦脱落,我们就无法实现对目标的持续跟踪。”因此,时常“双想”也成了李龙飞的习惯。每次任务结束,他会第一时间把当下的感受记录下来。下次任务前,他总会翻翻看。“积累经验,以后有新人还可以教教他们。”

如今,仅30岁出头的李龙飞也带起了团队,还斩获了一项国家专利。平时工作善于观察与思考,给了他发明的灵感。“每次备板检测,我们都要把设备拆下来再装上去,上边有很多线,特别麻烦。”李龙飞凭借大学数控设计专业基础,设计了一个机下检测装置,大幅度提高了工作效率。“以前工作是一腔热血,现在是一腔热血和勤于思考。”

热爱为源,热血为力,铸就航天底色。

(三)

“5、4、3、2、1,点火——”

这是张楠第二次当01指挥员,从短促、有力的口令中能感受到他的从容。

从测量系统岗位操作手到01指挥员,他用了漫长的20年。2006年,张楠来到西昌卫星发射中心工作。6年时间,他从测量系统岗位操作手做到了该系统的指挥。“那时候的火箭技术都比较成熟了,我感觉缺了些挑战。”当听闻文昌航天发射场正在建设,有学习新火箭的机会,他便主动争取调动,“机会难得,我想学习最新的知识,我想把火箭学得更深入。”

2014年在北京学习结束后,张楠来到了文昌工作,那时的他有了新的目标——成为01指挥员。但由于专业受限,和01的培养要求差距较大,加之没有前辈的成功经验可供参考,他奋斗的路上荆棘满布。

敢为人先,是张楠跨出的第一步。张楠经常利用休息时间主动学习其他系统知识,日复一日与数据、设备、星辰对话。图纸上的每一条曲线,都刻着对精度的极致追求;深夜实验室的灯光,映照着对未知与求解的执着叩问。“不管行不行,我一直在努力。”

2022年,凭借对各个系统的了解,张楠开始承担指挥类工作,多年的积累让他有能力、有信心、有底气。他在一次次任务中稳扎稳打,厚积薄发,天舟八号发射时,他如愿成为01指挥员。

“在这边,我是我们专业的第一个01,我还挺骄傲的。”张楠说,“我儿子不太了解航天,但那次在电视上看到我,他特别开心。”

火箭发射前几分钟,孙一龙才完成燃料加注工作。此时,他已经连续奋战了10个小时。这里没有周末,上下班的时间也不是固定跟着太阳走,而是跟着任务走。他习惯亲眼目送火箭升空,那是他最幸福的时刻。

“第一次看火箭发射很激动、很新奇,等到现在,看的是一种情怀。” 在发射场建设阶段,孙一龙经常调试软件到深夜。“许多技术专家和骨干都在陪着我们这些年轻同志一起把这件事干成。虽然辛苦,但意义非凡。”从厂区往宿舍走的这条路,他印象深刻。凌晨三四点的夜空,星星很亮;起雾时,则像走在仙境里。

热爱可抵岁月漫长,不负韶华行且知。

图为天舟九号货运飞船任务标识

天舟九号货运飞船发射任务是2025年中国载人航天首次且唯一一次货运飞行任务,它将为神舟二十号、神舟二十一号航天员送去来自地球的温暖。当万众目光聚焦于天舟九号货运飞船发射升空的璀璨瞬间,航天人的内心也正如火箭的尾焰熊熊燃烧。

孙一龙正仔细查看设备状态。“低温推进剂是易燃易爆的危险源,发射时的火焰容易对设备产生损坏,我要确保系统安全。”

李龙飞正在用以秒为单位的速度捕捉信号。在长达7、8分钟的时间里,他全神贯注,直到显示屏上两条竖线清晰可见,他这才松了口气。

张楠还在密切关注各系统状态……任务成功后,他们“只能高兴一个晚上”,又要马上投入到下一个任务中。

在“面向大海、仰望星空”标语旁,矗立着两三米高的草海桐。它们在艰苦贫瘠的土地上肆意生长,就像把根扎在这里的航天人。当火箭刺破苍穹,深蓝海岸成为畅游星河的扬帆之处,他们眼中的光,比火箭尾焰更亮——那是跨越山海的坚守,是将个人理想熔铸进国家航天事业的滚烫赤诚。

这份炽热,无关喧嚣,只向深空。

中国军网微信(zgjw_81)出品

作者:杨徐子琳

编辑:武炎洲

主编:毛志文

编审:李东航

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

数据驱动×真智能丨零次方Demoday揭秘人形机器人「进化论」

2025-07-1510阅读

-

预估200万至400万美元,地球上最大的火星陨石将被拍卖

2025-07-1510阅读

-

轨道+物流+机器人=?深圳机器人自主乘地铁为商家配送货

2025-07-1510阅读

-

合洁科技电子净化工程:为什么SMT要做净化车间?

2025-07-1510阅读

-

全球首例!深圳机器人自主搭乘地铁配送货

2025-07-1510阅读

-

天舟九号货运飞船发射任务取得圆满成功 航天“匠心”铸就天舟九号新征途

2025-07-1510阅读

-

泸州人不知道的冷知识:你家乡的产品正支撑中国空间站

2025-07-1510阅读

-

天舟九号货运飞船文昌成功升空,万人共赏火箭壮丽发射瞬间

2025-07-1510阅读

-

来自太阳系最大撞击事件的启示

2025-07-1510阅读

-

山东大学揭秘月球背面镁环秘密,月球演化研究获新突破

2025-07-1510阅读