汽车是重量级的消费品,涉及生命安全,流量思维毫无用处,而且迟早会反噬企业形象。

文 / 刘葳漪

一句“万万没有想到”,小米要表达什么价值观?

小米集团董事长兼CEO雷军在小米价值观大赛后面向所有员工发表了最新演讲,内容涉及此前的小米SU7事故,以及自研手机SoC芯片玄戒O1。5月16日,这段公司内部的发言视频流传到网络。

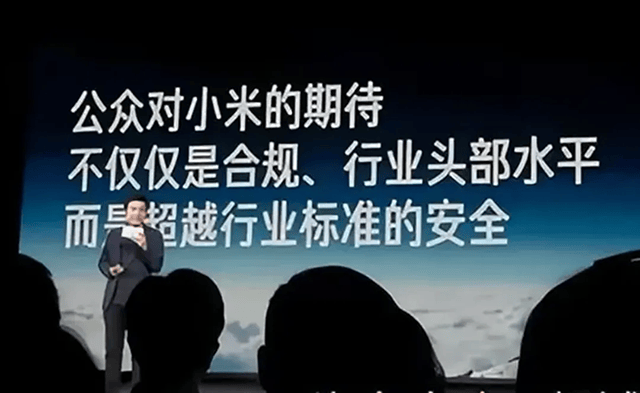

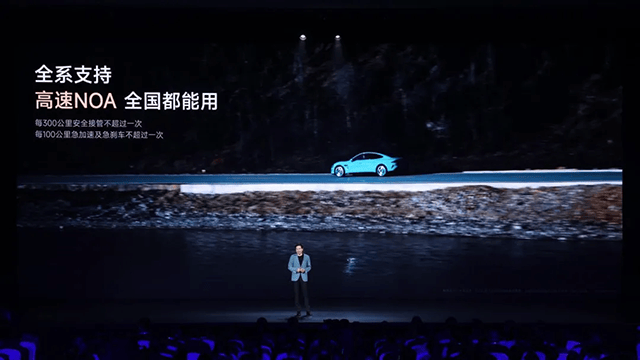

雷老板称,回想四年前,小米决定造车的时候,他就一直特别担心安全问题,所以小米对于汽车的质量和安全无比地重视。经过汽车团队这么多同事们三四年的努力,SU7在上市的一年多的时间里,他觉得质量一直是小米引以为傲的东西,产品在参与的所有的权威机构的评测里面都拿到了最高分。但万万没有想到这场交通事故,让自己意识到,公众对小米的期待和要求远超了想象。

距离3月29日小米SU7在铜陵高速公路上发生的严重交通事故不到两个月,司乘三人身亡,之后行业掀起对小米汽车以及智能辅助驾驶安全性的全面批评和讨论。

雷军的演讲内容完全没有讲解造成3人死亡交通事故的详细内容,更没有对网友产生的车辆相关问题的质疑做任何回应。一个“万万没有想到”,这表达是委屈?是惊诧?是不解?还是公众对于小米有安全要求的情绪呢?

雷老板原话中提及的“直面问题,直面自己,有错就改,持续改进”的描述,是不是默认了车辆存在问题?如果没有问题,这样的表述背后的语言逻辑是什么?

“公众对小米的期待和要求远超了想象”——这又是一句凉薄的片儿汤话。笔者不知道小米原本的想象是什么?公众和公司之间的期待值差距在哪里?3月29日小米SU7的重大事故界定还未结束,围绕其SU7 Ultra版本特殊碳纤维引擎盖的争议又成为关注热点,不做夸大和虚假宣传,不需要更多想象吧?

作为一名消费者,笔者这次很难共情雷老板,只感觉荒谬。汽车行业今天的扭曲和浮躁,这些唯流量马首是瞻的高管们难逃其咎:如果不是某些领导动不动就喊“遥遥领先”,如果不是流量大佬们亲自下场亲自造势,公众是不会盲目追捧所谓智驾的新技术的。

动不动就说人家BBA过气,试问,奔驰、奥迪和宝马的高管们,有没有人车不分的个人秀?有没有将个人和公司捆绑,个人和品牌捆绑,把自己的健身照、早餐照这些生活动态公布于众赚取流量?甚至将自己的品牌树立为“宗教品牌”,说不得碰不得,动辄大批水军一哄而上,动辄将批评者封号禁言?

在演讲中,雷军提及“社会和公众要求我们去承担一家真正的大公司行业领导者的责任”——笔者深深质疑,到底是什么时候哪家机构界定的这家企业是“行业领导者”?客观事实依据是什么?

财经领域的专业媒体都知道,确实有一份全世界都认同的“全球最具商业道德企业榜单”,由Ethisphere道德商数(Ethics Quotient)进行评估。这是一份涵盖240个不同证明点的问卷,包括:道德文化;环境、社会和治理(ESG)实践;道德和合规计划;多样性、公平和包容;支持强大价值链的举措。每年的评选,要求企业提供240多项论证点,以展现其在道德与合规、治理、文化、环境、社会影响以及支持强价值链方面的实践。

2023年,有19个国家和地区、46个行业的135家公司和组织入选;2024年,有20个国家和地区、44个行业的136家公司和组织入选;2025年,有19个国家和地区、44个行业的136家公司和组织入选。这份榜单中确实有不少汽车企业,但目前为止还没有一家中国汽车企业。

流量思维做IT合适,做汽车真的不合适

不管“流量”这两个字多么风生水起,笔者依然坚信:汽车企业从来不是可以靠“粉丝”和“性价比”快速征服市场的,只要你决定生产汽车,你就必须对每一颗螺丝钉的安全负责,你就必须遵从制造业的流程和验证传统。

开发的可行性评估,工程验证测试,设计验证测试,耐久,三高标定,密封性实验,NVH实验,产品性能一致性的评估,碰撞测试,电磁兼容测试……汽车交到消费者手上之前的两百多项基础测试,严谨也乏味,任何一家踏实且传统的车企都清楚,一个完整的研发立项到数据交付,周期至少是5年。

举个例子,全球著名的医药巨头们,至今秉持着新药成本“10-15”的核心价值观,即:开发一种新药的平均成本是10亿至15亿美元,从发现到上市的平均周期是10到15年,经历化合物筛选、临床前研究、临床试验(I-III期)、审批上市及上市后监测这些流程,尤其是临床试验阶段耗时最长(占总周期60%以上),涉及患者招募、数据收集与安全性验证。这十几年没有捷径,没有弯道超车。

汽车也一样。是常识,更是底线。

作为快速消费品的IT产品,有粉丝全程参与基础研发,参与产品成长,与公司互动,流量思维可行可持续。手机、耳机、电脑、音箱,即使出问题很难出人命。但是汽车不一样,就算是忠实粉丝也不能参与制造和测试,动辄数十万的高价产品,一旦出事,严重后果远超快销品。汽车一旦出事,就人命关天,就损失惨重,是事故不是事件。

流量思维的危险在于,公司的高管成为公司大IP,将个人与公司进行绑定,那么网友获取信息的渠道时总是会联想到这个人。在重大信息披露时,即使公司账号发声了,网民也不买账,依然期待大IP发布消息。如果是报喜还好,一旦突发危机,个人说什么都会遭遇无数负面解读,网红高管的每个用词、每个表情都会成为呈堂证据,深陷网络漩涡。

而且,一旦这个作为网红的高管出现个体丑闻,势必会连累公司连累股价,影响企业公信力,给企业声誉造成重大隐患。

你看不到飞机制造商的高管玩流量,你看不到医药行业的高管玩流量,在“遥遥领先”之前,传统车企也没有一个高管“不务正业”——汽车是重量级的消费品,涉及生命安全,流量思维毫无用处,而且迟早会反噬企业形象。本文系原创稿件,未经授权不得转载。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

雷军官宣小米自研 SoC 芯片 “玄戒 O1”,十年磨一剑,中国芯再添强将

2025-05-1817阅读

-

雷军转发人民网评小米自研芯片:只要坚定实干,就没有不可逾越的高山

2025-05-1817阅读

-

娃哈哈代工风波下的今麦郎:河北富豪靠5毛方便面崛起,营收曾连续三年超200亿

2025-05-1817阅读

-

卢伟冰操刀、雷军发布:小米Civi 5 Pro高规格亮相 阵容史无前例

2025-05-1817阅读

-

70多岁董事长秀肌肉打广告,抗衰保健品靠谱吗

2025-05-1817阅读

-

罕见公告“八连错”,董事长名字都写错了!“95后”入主*ST九有后,首份财报现多处低级错误

2025-05-1717阅读

-

卢伟冰操刀、雷军发布:小米Civi 5 Pro高规格亮相 阵容史无前例

2025-05-1717阅读

-

傅利叶CEO顾捷:人形机器人将重构医疗康养服务场景

2025-05-1717阅读

-

【汽车人】我们万万没有想到,雷军会说自己“万万没有想到”

2025-05-1717阅读

-

地球快完了!马斯克:火星是生命集体的人寿保险 大家都要移民过去

2025-05-1717阅读